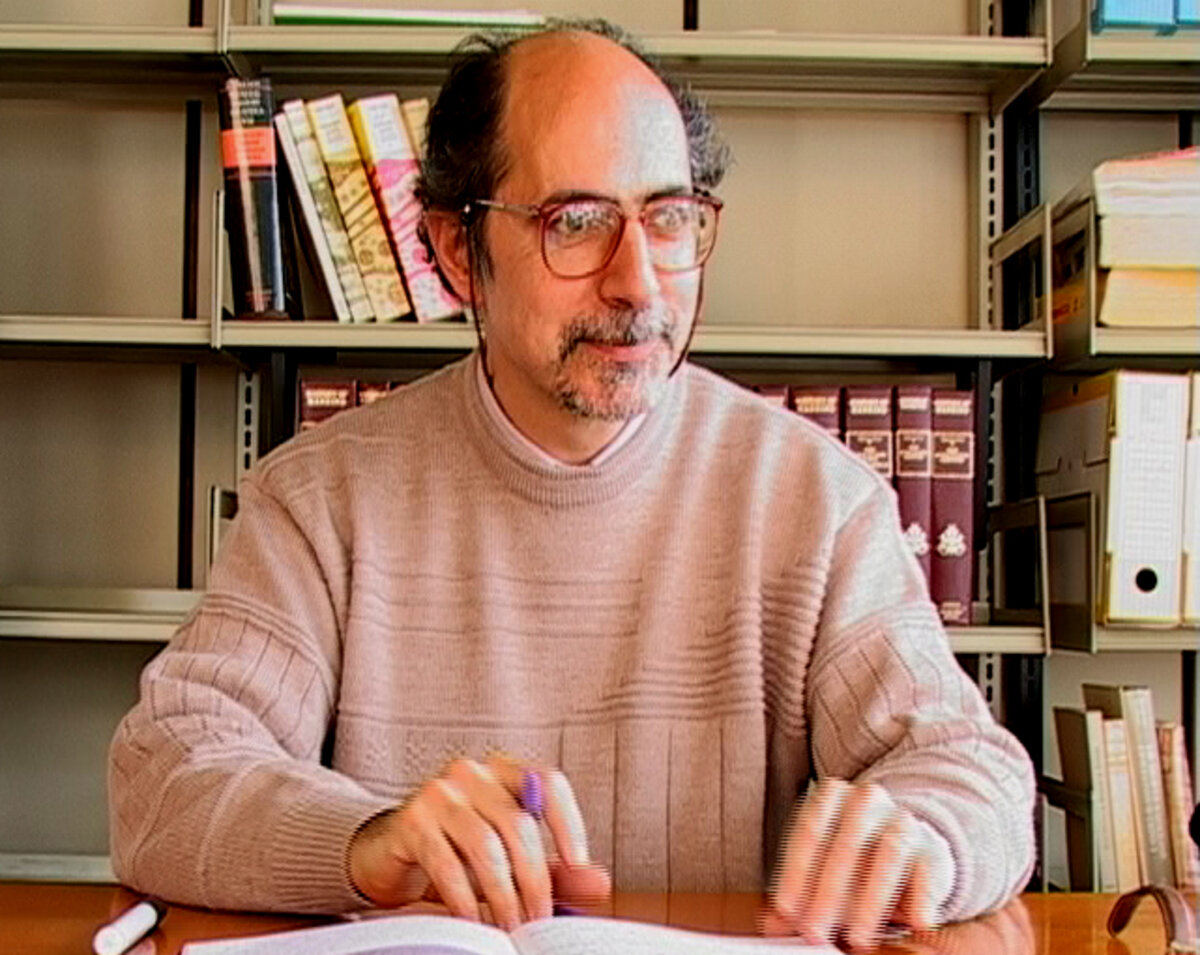

Un déconverti du lacanisme: François RÉCANATI

Au début des années 1970, François Récanati, spécialiste de la philosophie du langage, a été séduit par le lacanisme et a acquis un statut de «sujet supposé savoir» dans la communauté lacanienne. Son étude de la philosophie anglo-saxonne l’a fait rompre avec le lacanisme. Il a alors pris pleinement conscience de la mystification opérée par le langage ésotérique de Lacan.

François Récanati est un philosophe, diplômé de la Sorbonne, devenu un spécialiste réputé de la philosophie du langage. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du Centre Jean Nicod (centre de recherches du CNRS). Il est cofondateur et ancien président de la Société européenne de philosophie analytique.

Il a enseigné dans plusieurs universités de grand renom : Berkeley, Harvard, Genève. Il a publié plusieurs livres chez des éditeurs prestigieux : Oxford University Press, Cambridge University Press. En 2014, il a reçu la médaille d'argent du CNRS.

Au début des années 1970, François Récanati a fait partie du cénacle lacanien. Voir p.ex. son discours au séminaire de Lacan «Encore»: http://staferla.free.fr/S20/S20%20ENCORE.pdf

Dans cette vidéo de 25 minutes, il raconte son adhésion au lacanisme et sa déconversion (voir de 08:20 à 34, “La phase Lacan”) :

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?format=69&id=61&ress=345&video=87781

Voici quelques éléments.

Au début des années 1970, Récanati a été séduit par le style intellectuel de Lacan, son côté flamboyant. Lacan lui semblait incarner, de façon supérieure, un nouveau style intellectuel. Récanati est alors devenu un “lacanien de choc”, “un sujet supposé savoir”.

Il explique pourquoi la participation à la communauté lacanienne est très valorisante: grâce à un langage hermétique, souvent incompréhensible, on a le sentiment de faire partie d’une élite qui dispose d’un savoir réservé. Le groupe dispose de formules dont personne, même parmi les adeptes, ne sait exactement ce qu’elles veulent dire. La masse qui suit les “dominants” n’y comprend rien ou très peu de chose.

La communauté lacanienne fonctionne comme une secte. Elle est très hiérarchisée. À sa tête se trouve un gourou, Lacan, dont on sait qu’il est le seul qui sait réellement. Le pouvoir repose sur le fait que le gourou est le seul à détenir la vérité. L’axiome de base est : “Ce que dit Lacan est vrai et il faut maintenir cette vérité”. Lacan disait p.ex. “Il n’y a pas de rapport sexuel”. Alors les disciples s’empressaient d’interpréter, de multiples façons et indéfiniment, l’énoncé du Maître.

Les disciples croyaient en la vérité des énoncés avant même de les comprendre. Ils passaient leur temps à répéter ce qu’avait déclaré le Maître et à y attribuer du sens. Les conflits d’interprétation étaient peu importants. L’essentiel était de maintenir l’idée que ce que disait le Maître était vrai. En définitive, le seul critère pour s’assurer de la justesse de l’interprétation était de demander à Lacan ce qu’il en était.

Pour faire partie du groupe, il suffisait d’utiliser des tournures verbales et les mots-clés du lacanisme, sans même comprendre ce qu’on énonçait. Il n’est pas difficile de produire du texte lacanien qu’on ne comprend pas soi-même. Il suffit d’apprendre à manier du jargon.

Récanati a appris assez rapidement à jouer avec les mots-clés pour acquérir un statut de « Sujet supposé savoir » dans la confrérie et produire du discours lacanien. Ainsi, après quelques années de ruminations lacaniennes, Récanati s’est senti très gratifié socialement par sa place dans la communauté lacanienne, mais il était déçu au plan intellectuel, car il avait le sentiment de faire du sur place. Il s’est alors intéressé à la philosophie du langage ordinaire, notamment à John Austin (p.ex. “Quand dire c’est faire”), pour voir ce que cette philosophie avait de commun avec la théorie de Lacan, ce qui pouvait l’enrichir, ce qui pouvait alimenter “le moulin lacanien”. Cette philosophie lui paraissait intéressante parce que, comme la doctrine lacanienne, elle s’opposait au positivisme.

Récanati a alors découvert des auteurs aux antipodes du monde intellectuel du lacanisme, des auteurs compréhensibles qui permettent de communiquer sans ambiguïtés. Il est devenu un partisan de la philosophie analytique et a compris que le « moulin lacanien » est stérile.

En définitive, Lacan n’a pas réalisé une véritable recherche intellectuelle. Il a promu un genre littéraire : « la théorie ». Lui et ses disciples ont lacanisé toutes sortes de choses : Descartes, la linguistique, etc. Récanati dit que Lacan a eu peut-être des intuitions intéressantes, mais il n’a pas fait le travail de les rechercher et de les exploiter. En tout cas, en ce qui concerne le langage, Lacan n’a rien apporté de fondamental.

Lacan évoquait souvent le soutien de grands intellectuels (Heidegger, Lévi-Strauss, Jacobson) avec lesquels il avait des liens d’amitié. Ces intellectuels ne le prenaient pas très au sérieux. Ils ne lui rendaient pas ce que lui voulait leur apporter.

Le succès de Lacan s’explique en partie par le fait qu’il a offert à des disciples ce qu’ils attendaient de la philosophie de cette époque. Il a plu à des gens qui considéraient l’obscurité comme de l’épaisseur.

Annexes (J. Van Rillaer)

1. L’opinion de Martin Heidegger sur Lacan

S’il faut en croire ce qu’écrit É. Roudinesco, «Lacan envoya à Heidegger ses Écrits avec une dédicace. Dans une lettre au psychiatre Medard Boss, celui-ci commenta l'événement par ces mots : “Vous avez certainement reçu vous aussi le gros livre de Lacan (Écrits). Pour ma part, je ne parviens pas pour l'instant à lire quoi que ce soit dans ce texte manifestement baroque. On me dit que le livre provoque un remous à Paris semblable à celui suscité jadis par L'Être et le néant de Sartre.” Quelques mois plus tard, il ajoutait : “Je vous envoie ci-joint une lettre de Lacan. Il me semble que le psychiatre a besoin d'un psychiatre”.» (Jacques Lacan. Fayard, 1993, p. 306).

2. L’opinion de Claude Lévi-Strauss sur le séminaire de Lacan

Entretien avec Judith Miller et Alain Grosrichard. In : L’Ane. Le magazine freudien, 1986, N° 20, p. 27-29.

«Judith Miller — À la première séance du séminaire des Quatre concepts fondamentaux, vous étiez dans la salle. Je m'en souviens très bien, j'y assistais aussi, comme élève de l'École normale. Quel souvenir en avez-vous gardé?

Claude Lévi-Strauss — C'est l'unique séminaire de Lacan auquel j'ai assisté. J'ai été tellement fasciné par le phénomène, disons, ethnographique, que j’ai prêté beaucoup plus d'attention à la situation concrète qu'au contenu même de ce qu'il disait. Le chemin de Lacan et le mien se sont croisés, mais nous allions au fond dans des directions très différentes. Moi-même venant de la philosophie, j'essayais d'aller vers ces sciences humaines dont Lacan critiquait la légitimité, tandis que Lacan, qui, lui, était parti d'un savoir positif, ou qui se considérait comme tel, a été amené vers une approche de plus en plus philosophique du problème.

Judith Miller — Dans ce premier séminaire à I'École normale, qu'est-ce qui vous a frappé en tant qu'ethnologue?

Claude Lévi-Strauss - Ce sont de bien vieux souvenirs... Ce qui était frappant, c'était cette espèce de rayonnement, de puissance, cette mainmise sur l'auditoire qui émanait à la fois de la personne physique de Lacan et de sa diction, de ses gestes. J'ai vu fonctionner pas mal de chamans dans des sociétés exotiques, et je retrouvais là une sorte d'équivalent de la puissance chamanistique. J'avoue franchement que, moi-même l'écoutant, au fond je ne comprenais pas. Et je me trouvais au milieu d'un public qui, lui, semblait comprendre. Une des réflexions que je me suis faite à cette occasion concernait la notion même de compréhension : n'avait-elle pas évolué avec le passage des générations? Quand ces gens pensent qu'ils comprennent, veulent-ils dire exactement la même chose que moi quand je dis que je comprends? Mon sentiment était que ce n'était pas uniquement par ce qu'il disait qu'il agissait sur l'auditoire, mais aussi par une autre chose, extraordinairement difficile à définir, impondérable — sa personne, sa présence, le timbre de sa voix, l'art avec lequel il le maniait. Derrière ce que j'appelais la compréhension, et qui serait resté intact dans un texte écrit, une quantité d'autres éléments intervenaient.»

3. Le témoignage de François George sur la logomachie lacanienne

F. George, dans “L'effet 'yau de poêle de Lacan et des lacaniens” (Hachette, 1979), a donné une description humoristique d’un séminaire lacanien typique des années 1970.

Il raconte qu’un ami, élève de l’Ecole normale supérieure, lui a écrit qu’il abandonnait leur «corps, est-ce pont d’anse?» parce qu’il ne s’intéressait plus à la « peau-lie-tique ». Pour comprendre ce qui lui arrivait, François George s’est introduit dans un cercle qui se livrait à l’exégèse des écrits de Lacan. «Le directeur du séminaire était un barbu dont le regard lointain paraissait dédaigner notre environnement grossier pour scruter les mystères du symbolique. Ses rares interventions faisaient l'objet d'une attention religieuse.»

Un jour il s’est tourné vers George et lui a demandé de commenter un passage particulièrement difficile. Mort de trac, George a dit n’importe quoi. «Peu à peu, je m'aperçus que mes paroles, loin de susciter le scandale, tombaient dans un silence intéressé et je me rendis compte de cette merveille : sans me comprendre moi-même, je parlais lacanien.» «La fin de mon intervention fut accueillie par un silence plus flatteur que des applaudissements, par cette “résonance” qui, selon la doctrine professée par le barbu, devait permettre la “ponctuation”, puis l’“élaboration” adéquates. Sans doute pour prévenir le découragement, le barbu avait appelé notre attention sur “l’effet d'après-coup” essentiel au discours, comme le vieillissement l’est à la qualité du vin.»

George a constaté que d’autres participants ne comprenaient guère plus que lui. « En fait, ils avaient simplement assisté à un échange de signaux, assez comparable à la communication animale. Comment ne pas se comprendre quand on ne fait qu'échanger des mots de passe et des signes de reconnaissance? Et comment ne pas comprendre que le “comprendre” est un leurre, un effet de l'imaginaire, quand toute la question est de se montrer parés des mêmes plumes dans le rituel de parade?»

Pour d’autres déconvertis du freudisme et du lacanisme, voir le film de Sophie Robert :

https://www.dailymotion.com/video/x37mnmz_les-deconvertis-de-la-psychanalyse_school

Dylan Evans, auteur d'un dictionnaire des concets lacaniens: https://blogs.mediapart.fr/jacques-van-rillaer/blog/010317/un-deconverti-du-lacanisme-dylan-evans

Deux sites pour d’autres publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.

1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique: www.pseudo-sciences.org

2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve