SOURCE https://www.finestresullarte.info/fr/carnets-de-voyage/804v_le-musee-de-la-maison-jorn-a-albissola-marina-un-poeme-de-la-spontaneite.php

Asger Jorn a vécu et travaillé pendant des années à Albissola

Marina: la Casa Museo Jorn, qui fut sa maison, conserve la poésie de son

art. Par Federico Giannini

| 04/01/2018

La route qui part du village balnéaire et grimpe les collines

derrière lui, entre palmiers, oliviers et murs de pierres sèches, menait

dans les années 1950 à un terrain vague et à une ferme abandonnée,

datant d'on ne sait quelle époque. Ces pentes ensoleillées qui s'élèvent

depuis Albissola Marina ont été le lieu où deux papes,

Sixte IV et Jules II, ont passé leur enfance: il est donc probable que

même ce bâtiment mal conservé ait fait partie d'un domaine agricole

appartenant à la famille della Rovere, qui était originaire de ce

territoire.

De là-haut, on jouit d'un vaste panorama sur la mer. On voit toute la

ville d'Albissola, mais le regard embrasse aussi le port de la ville

voisine de Savone et, de l'autre côté, le petit promontoire qui sépare

la ville de la céramique des communes voisines. Dans les années 1950,

l'expansion des constructions commençait tout juste à mordre sur cette

partie de la côte ligure, et la vue, comparée à celle

d'aujourd'hui, rencontrait certainement moins d'obstacles. Mais le

parfum des pins, le chant des cigales, la tranquillité reposante sont

restés inchangés. Un environnement très propice à la réflexion d'un artiste: c'est ce qu'a dû penser le grand Asger Jorn

(Vejrum, 1914 - Aarhus, 1973) lorsque, en 1957, il décida de

s'installer dans cette vieille maison de pierre et de brique, dès que

les conditions économiques lui permirent de déménager dans un lieu plus

accueillant que ceux auxquels il avait été habitué depuis son arrivée en

Italie.

|

| La vue du jardin de Casa Jorn. Ph. Crédit Finestre sull'Arte |

Trois ans plus tôt, l'artiste avait accepté l'invitation d'Enrico Baj et de Sergio Dangelo, avec lesquels il entretenait une correspondance de longue date. Jorn a toujours manifesté une certaine hostilité à l'égard du fonctionnalisme:

"l'impulsion artistique", écrivait-il dès 1943, "est le centre de notre

imagination et de notre intuition. C'est elle qui unit nos réalités à

nos potentialités, ce qui existe à ce qui n'existe pas, ce qui a été à

ce qui vient mais n'est pas encore arrivé, le possible à l'impossible.

C'est ce qui nous permet de nous élever au-dessus des questions de temps

et d'espace. C'est quelque chose de fondamental dans notre nature, car

cela renforce notre volonté de vivre et de créer". Sa polémique contre

un style qu'il juge coupable de supprimer la créativité de l'artiste

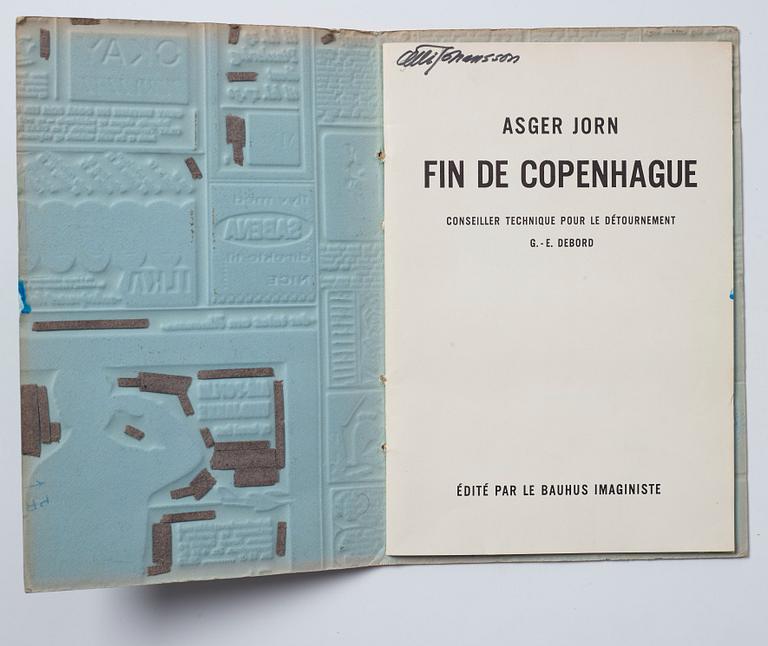

l'amène à fonder, en 1954, le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste,

dont l'objectif est de recréer l'esprit communautaire du Bauhaus de

Gropius, de s'opposer aux dérives du groupe fondé à Weimar (et les

dérives étaient considérées comme le très contesté "nouveau Bauhaus" de

Max Bill), d'accorder confiance et importance à l'expression artistique

de l'individu, et de s'élever contre l'excès de rationalité propre au

fonctionnalisme. Baj rejoint le mouvement, et Jorn est enthousiaste à

l'idée de s'installer en Italie: la Marina Albissola lui est suggérée

par Baj, car plusieurs de ses amis, dont Lucio Fontana, la fréquentent, et l'artiste milanais, bien qu'il n'y soit jamais allé en personne, en a toujours entendu du bien.

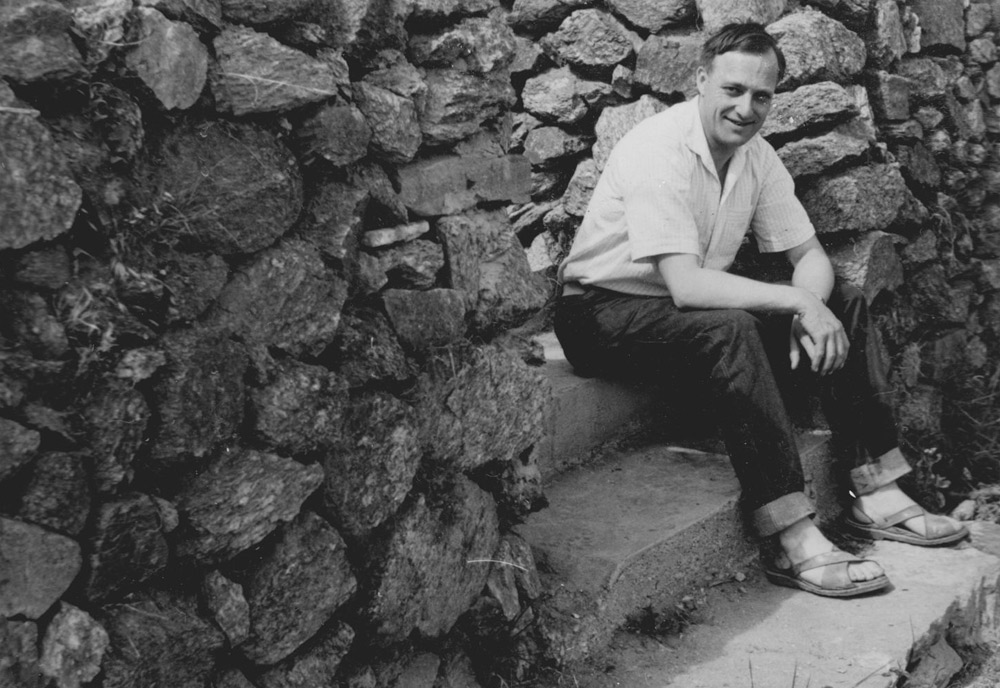

Jorn, quant à lui, n'a pas d'endroit où loger. Au printemps 1954,

lorsqu'il arrive à Albissola Marina avec sa compagne Matie et leurs

enfants Olga, Martha, Ole et Bodil, il est d'abord l'hôte de Lucio

Fontana dans sa propriété de Pozzo Garitta, la pittoresque petite place

du centre historique d'Albissola, puis, l'été venu, il campe sur un

terrain appartenant au marquis Faraggiana, dans le quartier de Grana,

non loin d'Albisola Superiore. Littéralement: le logement du "Viking",

comme Baj avait l'habitude de l'appeler, n'était rien d'autre qu'une tente de camping.

Mais elle n'en était pas moins confortable: dans une lettre adressée à

Piero Simondo en 1997, sa fille Martha (née Nieuwenhujis) se souvient

que la tente était "presque aussi grande qu'un bungalow", spacieuse, du

dernier modèle, de fabrication danoise, pouvant accueillir six personnes

qui dormaient en grand à l'intérieur. Elle disposait même d'une

véranda. Le logement d'hiver, en revanche, était le studio qu'Asger

avait pris à Via Isola: "une pièce énorme", écrit encore Martha,

"équipée d'une salle de bains, divisée en deux par un mur de bois, dans

laquelle nous avons séjourné confortablement". L'atelier se trouve à

proximité des fours où l'on fabrique les céramiques:

l'artiste danois est venu à Albissola avec la ferme intention

d'approfondir cette technique qu'il considère comme particulièrement

adaptée à sa façon d'appréhender l'art.

A peine trois ans se sont écoulés entre l'arrivée d'Asger Jorn en

Ligurie et l'achat du terrain et de la maison sur la colline du Bruciati:

le produit de la vente de ses œuvres ne lui a certes pas permis de

vivre dans le luxe, mais il a eu la satisfaction d'avoir une maison à

lui, et surtout de l'aménager comme il l'entendait. Et il s'est efforcé

de faire de la maison elle-même une grande œuvre d'art.

À Albissola Marina, Asger a noué une amitié forte et profonde, destinée

à durer jusqu'à la fin de ses jours, avec un artisan local, Umberto Gambetta (mais pour tout le monde, simplement Berto),

qui l'a aidé à restaurer la ruine. "Pendant des années, se souvient

Martha, Berto a consacré tous ses moments libres à des restaurations et à

des embellissements qui, en crescendo, ont transformé notre maison et

son jardin en maison-musée". Berto, qui avait des compétences en

maçonnerie, fut chargé par Asger de s'occuper des murs, des cloisons et

des sols. L'artiste, quant à lui, a créé les céramiques qui allaient

décorer les pièces. Tout devait être agréable, coloré, une maison dans

laquelle il ferait bon vivre, travailler, recevoir amis et collègues

pour de longues réflexions dans le jardin, peut-être autour d'un bon

verre de vin. Un vin que Jorn lui-même, grand amateur (surtout de vins

piémontais), produisait à partir des raisins que lui fournissaient Berto

et sa femme Teresa. Cher Asger", lui écrit Berto dans une lettre datée

du 24 janvier 1973, "ta lettre qui m'est parvenue aujourd'hui nous a

attristés en nous apprenant que tu es à l'hôpital. Tu me dis que le vin

et le minestrone te manquent beaucoup, pour le vin je t'ai envoyé un

petit colis avec deux bouteilles de Barolo '64 et une de Barbera '67,

qui j'espère seront bonnes et te feront plaisir, pour le minestrone rien

à faire, nous t'attendrons à Albissola pour le manger ensemble, tu

comprendras, chaud on dit que c'est meilleur".

Malheureusement, Asger ne reviendra jamais à Albissola: les

tribulations infligées par le cancer du poumon ont eu raison de lui et

il s'est éteint le 1er mai à Aarhus, au Danemark. Mais son amitié avec

Berto avait déjà été éternisée par une œuvre particulièrement touchante.

Adossé à l'annexe dans laquelle l'artiste voulait installer

son atelier, on voit un four dont la hotte a été décorée par Asger d'une

mosaïque réalisée selon la technique du rissêu ligure: typique

des cours d'église et des jardins, elle exigeait que l'image soit

composée avec des galets strictement noirs et blancs, récupérés dans les

rivières ou sur le littoral. Sur le devant de la hotte se trouve l'un

des nombreux personnages étranges qui peuplent la résidence. Sur le côté

droit, Asger a composé l'inscription "BERTO / JORN". Une manière de

sceller ce lien particulier entre le "foresto", comme on dit ici, et

l'autochtone, entre l'artiste globe-trotter et le travailleur, entre le

Viking au grand cœur et le Ligure qui a renversé les stéréotypes sur la

méfiance des habitants de cette terre (ainsi que la quasi-totalité des

habitants d'Albissola, qui n'ont jamais manqué de soutenir l'artiste

venu de loin). Mais aussi une manière de "signer" la grande œuvre d'art

qu'est la Casa Jorn.

|

| Casa Jorn à Albissola Marina. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Extérieur de Casa Jorn. Ph. Crédit Amis de Casa Jorn |

|

| L'entrée du musée. Ph. Crédit: Fenêtres sur l'art |

|

| Asger Jorn et Berto Gambetta. Courtesy Amici di Casa Jorn |

|

| Le four en mosaïque. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| La signature de Berto et Jorn. Ph. Crédit Finestre sull'Arte |

Une maison qui est devenue la Casa Museo Jorn, dirigée avec compétence, passion et perspicacité par Luca Bochicchio. C'est l'artiste lui-même qui a voulu que la maison devienne un musée.

Son testament prévoyait qu'après sa mort, la maison devait être mise à

la disposition de Berto et Teresa, à titre gratuit et à vie. Après leur

décès, la maison, déjà donnée à la municipalité d'Albissola Marina,

serait transformée en musée. Et c'est ce qui s'est passé: après une restauration

longue et complexe, qui a commencé au début des années 2000 et s'est

achevée en 2014, année du centenaire de la naissance d'Asger Jorn, elle a

été ouverte au public le 3 mai.

"Il est important de comprendre que la poésie n'est pas seulement

quelque chose en dehors des besoins essentiels de la vie, mais que le

pain et le vin sont poétiques, qu'une maison est un poème et qu'une

ville est un ornement, un bijou précieux". Les mots d'Asger Jorn

trouvent leur accomplissement dès les premiers pas qui mènent de la rue

au jardin, puis à la maison. Dans chaque recoin de la maison, on respire

la poésie. Les sols extérieurs sont recouverts de fragments de céramique apportés par Ceramiche Artistiche de Santa Margherita Ligure.

Des fragments de formes, de tailles et de couleurs différentes,

assemblés pour former l'une des mosaïques les plus étranges sur

lesquelles on puisse marcher: ce qui, pour d'autres, est un déchet,

est pour Asger Jorn une possibilité. Rien n'est jeté: des peintures

d'artistes amateurs trouvées dans les marchés aux puces aux tuiles

récupérées dans les manufactures de la moitié de la Ligurie, tout est

bon pour créer une nouvelle œuvre d'art, conformément

au principe de "revalorisation" (comme l'appelle l'universitaire Karen

Kurcynski) qui animait la poétique d'Asger Jorn, intéressé par les expressions artistiques populaires car elles sont chargées de créativité spontanée,

loin des académies et de l'avant-garde. "Jorn a créé pour lui et sa

famille, écrit Luca Bochicchio, une architecture spontanée, dans

laquelle la peinture, la sculpture, les arts appliqués et décoratifs

fusionnent, créant un continuum avec les formes et les couleurs

de la nature. C'est pourquoi chaque partie des murs, des sols et des

bâtiments contient des traces d'interventions artistiques, souvent

réalisées avec des matériaux et des objets recyclés: débris de verre, de

marbre, de fours, de tuiles, de pierres de rivière, de coquillages, de

vases anciens et, bien sûr, d'assiettes et de sculptures de Jorn et de

ses amis". À l'extérieur de la maison, des monstres de toutes sortes

sont placés sur les murs extérieurs avec des fonctions apotropaïques

claires. Pour la plupart, il s'agit de figures qui se réfèrent à la mythologie nordique

(mais pas seulement: dans le jardin se trouve également une petite

grotte qui abrite, trois cent soixante-cinq jours par an, une crèche

chrétienne en terre cuite): pour Jorn, le mythe est une manifestation

intéressante de la créativité collective, et la tâche de l'artiste n'est

pas de croire aux mythes (une action passive totalement inadaptée pour un artiste), mais de créer des mythes.

|

| Un extrait du sol extérieur de la Casa Jorn. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Un des monstres des murs extérieurs. Ph. Crédit Finestre sull'Arte |

|

| La crèche. Ph. Crédit Finestre sull'Arte |

Le rez-de-chaussée de la maison est une sorte de manifeste visuel

de ces concepts. Nous avons déjà parlé des monstres qui peuplent

l'extérieur. À l'intérieur, la première pièce que le visiteur rencontre

est la cuisine, l'une des pièces les plus utilisées par

Jorn et ses invités. On y trouve des carreaux de céramique et des

ustensiles de cuisine, tous issus d'ateliers locaux. Certains d'entre

eux sont probablement des céramiques anciennes. Sur les murs figurent

également les esquisses de deux œuvres monumentales: le Grand relief pour le lycée d'État d'Aarhus (1959) et le Grand monde pour la maison de la culture de Randers (1971). Un panneau illustre les phases de réalisation du Grand Relief. Pour Albissola Marina, il s'agissait d'un événement,

compte tenu de la taille de l'œuvre (une sculpture colossale en

céramique de trois mètres de haut et vingt-sept mètres de large) et des

techniques peu orthodoxes utilisées par l'artiste pour la réaliser: une

image célèbre le montre chevauchant sa Vespa blanche sur l'argile. Un

geste qui entendait faire de la création artistique elle-même une sorte

de performance, une action qui mettait en évidence le fait que

l'acte même de créer est dicté par une pulsion. Les figures que le

visiteur trouve dans la pièce suivante, une véranda qui

relie le rez-de-chaussée au premier étage, répondent également à la

même impulsion: semblables à celles qui peuplaient l'art de Jean Dubuffet, l'artiste malgré lui

par excellence, elles sont composées de pierres et de fragments de

céramique qui créent des personnages bizarres qui semblent sortis de

l'esprit d'un enfant. Et avec les enfants, Jorn était particulièrement à

l'aise.

En témoignent les céramiques accrochées à l'un des murs du salon de l'étage supérieur. Il s'agit d'assiettes fabriquées par les enfants

d'Asger Jorn lorsqu'ils étaient encore enfants, en 1955, lors d'une

expérience menée dans le cadre d'un congrès imaginiste du Bauhaus. Elles

ont été placées dans l'une des pièces les plus importantes de la

maison, car pour l'artiste danois, l'art produit par un enfant était

quelque chose à prendre très au sérieux. L'artiste Aksel Jørgensen

(Copenhague, 1883 - 1957), avec qui Jorn a beaucoup travaillé dans sa

jeunesse, a écrit que "l'enfant n'est pas retenu ou entravé par des

connaissances psychologiques, et personne ne lui demande de subordonner

son besoin naturel de créer à ce type de connaissances. L'enfant est

seul au milieu du monde et ne perçoit tout ce qui l'entoure qu'avec ses

propres yeux et sans reflet. [L'enfant n'a pas de concept clair de

l'existence physique du monde et vit donc selon ses propres pensées. Et

Jorn, qui pensait de la même manière, écrivait qu'"un enfant qui aime

les belles figures et les colle dans un livre avec l'inscription

"ALBUM", donne à l'artiste plus d'espoir que n'importe quel critique

d'art ou directeur de musée ne pourrait lui en donner". Il n'est donc

pas surprenant que l'artiste danois se soit inspiré des gribouillis

d'enfants pour la plupart de ses projets artistiques, ni que ses enfants

aient participé à la décoration de la maison. Il pensait tout

simplement que les enfants étaient capables de manifestations

artistiques beaucoup plus spontanées et libres que les adultes, qui

étaient contraints de respecter certains modèles en raison des

connaissances acquises, des compétences mûries et des convictions

esthétiques devenues conscientes.

Dans ses œuvres, il essayait autant que possible de travailler avec le même émerveillement qu'un enfant.

Il essayait d'imaginer, et de faire imaginer, ceux qui observaient ses

œuvres. Comme celles que l'on trouve dans les chambres à coucher. Luca

Bochicchio les décrit ainsi: "Dans les peintures murales que nous voyons

ici, nous pouvons voir la charge expressive, gestuelle et chromatique

de la peinture de Jorn. Du chaos apparent des lignes, des taches et des

coulures de couleur, semblent émerger des figures déformées que nous

pouvons reconstruire ou interchanger dans notre esprit. Selon Jorn,

l'art visuel, comme l'architecture, doit interagir avec le spectateur en

stimulant son imagination et sa fantaisie. L'art public et l'art

décoratif étaient encore plus importants pour Jorn, car ils pouvaient

changer la perception de l'espace en influençant positivement la vie. Le

style est typique des artistes du groupe Co.Br.A.: des

lignes violentes, des couleurs fortes qui se mélangent, des formes

indéfinies, mais jamais totalement détachées de la réalité. Selon la

propre définition de Jorn: "unart abstrait qui ne croit pas à l'abstraction".

Nous quittons le bâtiment principal pour nous rendre à l'annexe.

Dans le jardin se trouve un grand bassin qui, à l'origine, était

destiné à recueillir l'eau de pluie: elle devait ensuite servir à

irriguer les champs voisins. Des lys en fleurs mènent au bâtiment dans

lequel Asger Jorn souhaitait installer son atelier. La plus petite pièce

avait été aménagée en chambre de réflexion: l'artiste

s'y retirait lorsqu'il souhaitait profiter d'un moment de calme en

solitaire. Et lorsqu'il était absent, la petite pièce était attribuée à

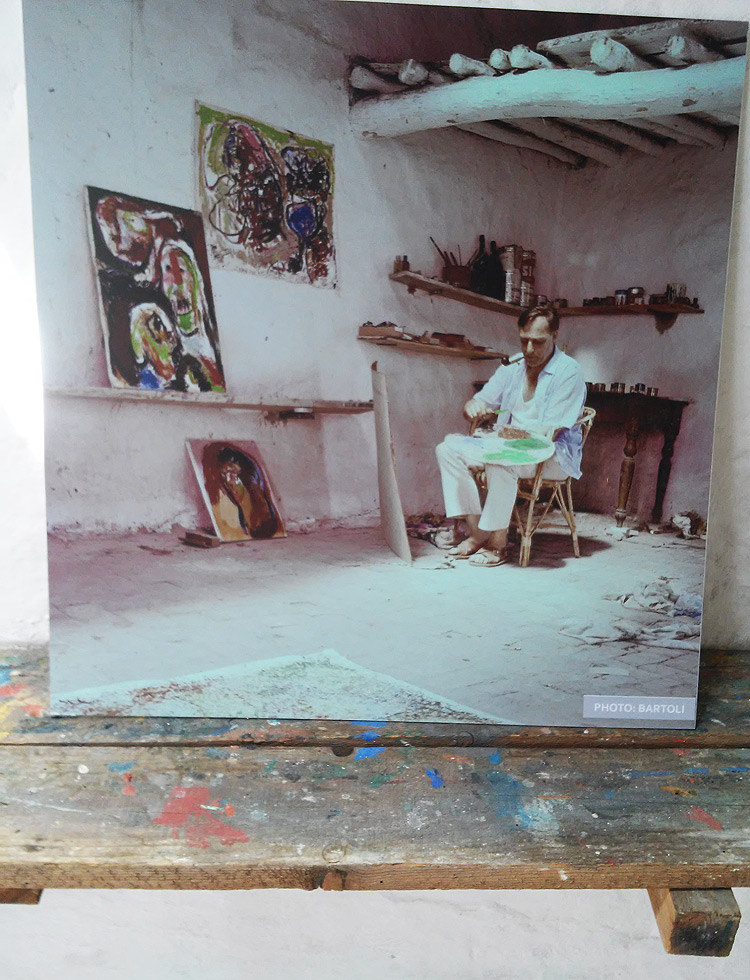

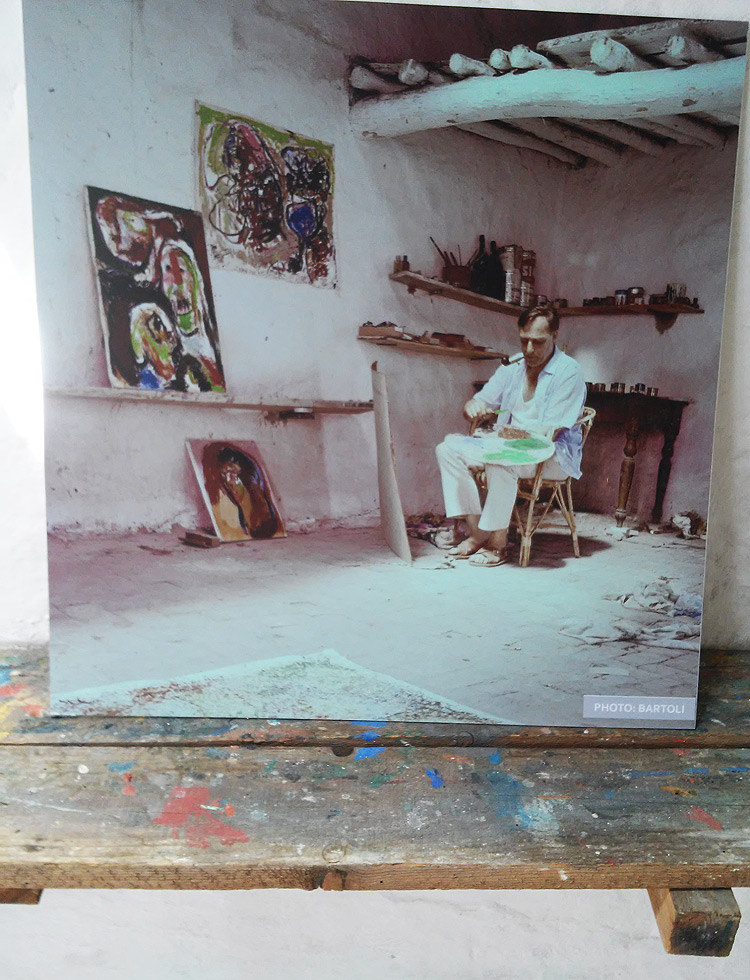

Berto et Teresa, qui pouvaient l'utiliser comme chambre à coucher. La plus grande pièce est plutôt une grande salle en mezzanine:

c'est là que l'artiste peignait, et quelques photos sur les murs

témoignent de l'utilisation de cette partie de la maison. La table sur

laquelle Jorn posait ses toiles pour les faire sécher est toujours

présente.

|

| La cuisine de Casa Jorn. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Asger Jorn, Sans titre, cuisine (vers 1959-1960 ; déchets de four ; Albissola Marina, Casa Museo Jorn) |

|

| Extérieur de la véranda la nuit. Ph. Crédit Amici di Casa Jorn |

|

| Détail de la véranda. Crédit Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Asger Jorn, Sans titre, véranda (vers 1959-1960 ; rejets de four et techniques mixtes ; Albissola Marina, Casa Museo Jorn) |

|

| Le salon de la Casa Jorn. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Détail du salon avec, à droite, les assiettes des enfants. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Enfants

d'Asger Jorn, assiette, deuxième expérience imaginiste du Bauhaus (1955

; terre cuite peinte sous vernis, 29 x 26 cm ; Albissola Marina, Jorn

House Museum) |

|

| Asger Jorn, peinture murale, chambre à coucher (années 1960 ; peinture acrylique ; Albissola Marina, Casa Museo Jorn) |

|

| Asger Jorn, peinture murale, chambre à coucher (années 1960 ; peinture acrylique ; Albissola Marina, Casa Museo Jorn) |

|

| La baignoire de jardin. Ph. Crédit Finestre Sull'Arte |

|

| Les lys en fleurs. Ph. Crédit Fenêtres sur l'art |

|

| Le pensoir. Ph. Crédit Fenêtres sur l'art |

|

| Photo d'Asger Jorn dans son atelier, adossé à la table qu'il utilisait pour faire sécher ses peintures |

Aujourd'hui, l'ancien atelier d'Asger Jorn est devenu un lieu d'expositions temporaires.

En effet, des expositions sont également organisées à la Casa Jorn,

aussi bien par des artistes confirmés que par des jeunes qui commencent à

faire leur chemin dans le monde de l'art: l'Association des amis de la Casa Jorn, chargée de la mise en valeur du complexe, est composée de jeunes professionnels qui ont à cœur de maintenir la qualité des événements

qui s'y déroulent. Des expositions, mais aussi des rencontres, des

présentations de livres, des performances, des concerts. Ainsi qu'une

collection permanente d'une centaine d'œuvres d'Asger Jorn (au cas où la

maison ne serait pas une œuvre en soi) et un centre de recherche sur l 'art contemporain actif et vivant. Un musée créé grâce à une administration municipale attentive et à un groupe d'universitaires aux idées claires, capables de

travailler sur un projet culturel de haut niveau, capable de satisfaire

aussi bien les initiés que les visiteurs et les amateurs d'art. Tout

cela dans l'esprit de ce grand artiste danois qui, un jour de mars 1954,

est arrivé à Albissola Marina pour écrire une nouvelle et riche page de

l'histoire de l'art. Une page qui, à Casa Jorn, peut être lue dans

toute sa poésie ambitieuse et chaleureuse, délicate et énergique à la

fois.