Mappemonde métropolitain, métagraphie de Gilles Ivain, automne 1953 (Ivan Chtcheglov)

Partie publiée dans Œuvres, pp. 105-112:

Les gestes que nous avons eu l’occasion de faire étaient bien insuffisants, il faut en convenir.

On ne se passionne à propos des gens que pour les quitter bruyamment.

Nous nous sommes longtemps employés à

obtenir des bouteilles vides, à partir de pleines. La grève générale

s’est pourrie en trois semaines ; la reprise du travail marque une

défaite de plus pour la Révolution en France. J’aurai vingt-deux ans

dans trois mois. Perdre son temps. Gagner sa vie. Toutes les dérisions

du vocabulaire. Et des promesses. Nous nous reverrons. Vous parlez.

Et Vincent Van Gogh dans son CAFÉ DE NUIT

avec le vent fou dans les oreilles. Et Pascin qui s’est tué en disant

qu’il avait voulu fonder une société de princes, mais que le quorum ne

serait pas atteint. Et toi, écolière perdue ; ta belle, ta triste

jeunesse ; et les neiges d’Aubervilliers.

L’univers en cours d’éclatement. Et nous

allions d’un bar à l’autre en donnant la main à diverses petites filles

périssables comme les stupéfiants dont naturellement nous abusions. Tout

cela n’était que relativement drôle.

Mais que deviendra-t-elle dans tous

les ports illuminés de l’été, dans tous les abandons du monde, dans le

vieillissement du monde ?

ON S’EN SOUVIENDRA DE CETTE PLANÈTE. Si peu. Passons maintenant aux choses sérieuses.

*

Notre temps voit mourir l’Esthétique.

« Les arts commencent, s’élargissent et

disparaissent, parce que des hommes insatisfaits dépassent le monde des

expressions officielles, et les festivals de sa pauvreté. » (Hurlements en faveur de Sade. Juin 52.)

Depuis un siècle toute démarche

artistique part d’une réflexion sur sa matière, aboutit à une réduction

plus extrême de ses moyens (explosion finale du mot, ou de l’objet

pictural. Le Cinéma a suivi le même processus, accéléré par le précédent

des arts plus anciens).

L’isolement de quelques mots de Mallarmé

sur le blanc dominant d’une page, la fuite qui souligne l’œuvre

météorique de Rimbaud, la désertion éperdue d’Arthur Cravan à travers

les continents, ou l’aboutissement du Dadaïsme dans la partie d’Échecs

de Marcel Duchamp sont les étapes d’une même négation dont il nous

appartient aujourd’hui de déposer le bilan.

L’Esthétique, comme la Religion, pourra

mettre longtemps à se décomposer. Mais les survivances n’ont pas

d’intérêt. Nous devons simplement dénoncer l’espoir qui pourrait encore

être placé dans ces solutions rétrogrades, et c’est le sens de notre manifestation contre Chaplin, en octobre 52.

L’Art Moderne pressent et réclame un

au-delà de l’Esthétique, dont ses dernières variations formelles ne font

qu’annoncer la venue. À cet égard l’importance du Surréalisme est

d’avoir considéré la Poésie comme simple moyen d’approche d’une vie

cachée et plus valable. Mais le matin ne garde que peu de traces des

constructions oniriques inachevées. Les années passent bourgeoisement en

attendant du « hasard objectif » d’improbables passantes, d’incertaines

révélations.

Deux générations ne peuvent pas vivre sur le même stock d’illusions.

Le Lettrisme d’Isou a été une sorte de Dadaïsme en positif.

Il propose une création illimitée d’arts nouveaux, sur des mécanismes

admis. Dans l’inflation des valeurs expliquées, le dernier intérêt qui

restait à ces disciplines s’en détache.

Les arts s’achèvent dans leurs dernières richesses, ou continuent pour le commerce.

« On créera chaque jour des formes

nouvelles ; on ne se donnera plus la peine de les prouver, d’expliciter

leur résistance par des œuvres valables… On ira plus loin afin de découvrir d’autres sources séculaires

qu’on abandonnera, à leur tour, dans le même état de virtualité

inexploitée. Le monde dégorgera de richesses esthétiques dont on ne

saura quoi faire. » (Isou. Mémoire sur les forces futures des arts plastiques et sur leur mort. Mars 51.)

Après le procès de cet académisme idéaliste, et l’exclusion de ses tenants, j’écrivais :

« Tous les arts sont des jeux vulgaires, et qui ne changent rien. » (Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Novembre 52.)

Notre mépris pour l’Esthétique n’est pas

choisi. Au contraire, nous étions plutôt doués pour « aimer ça ». Nous

sommes arrivés à la fin. Voilà tout.

À la limite de l’Expression, que nous

considérons dès maintenant comme une activité secondaire, les dernières

formees découvertes participent à la fois d’une conscience claire de

l’extrême usure de l’idée de communication, et d’une volonté

d’intervention dans l’existence.

« Il voulait rénover l’amour par une technique filmique nouvelle. » (Gil J Wolman. L’Anticoncept. Février 52.)

Le Cinéma anticonceptuel de

Wolman parvient à une œuvre muable par chaque réaction individuelle, au

moyen d’une ambiance visuelle et d’un jeu vocal sans rapport avec le

récit. L’Art avance alors, d’une forme donnée, vers un jeu en

participation.

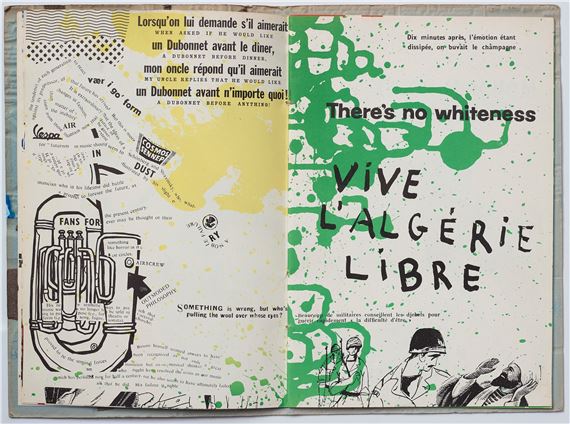

J’ai utilisé dans le film intitulé Hurlements en faveur de Sade (entreprise de terrorisme cinématographique) une majorité de phrases détournées : articles du Code civil, conversations anodines, ou citations d’auteurs connus, qui prennent une autre signification par leur mise en présence.

Le détournement des phrases est la première manifestation des arts d’accompagnement soumis à un autre but, dans lesquels nous voyons la seule utilisation du passé définitivement clos de l’Esthétique.

Dans la même direction Gaëtan M. Langlais a écrit Jolie Cousette

avec diverses coupures de presse d’origine quelconque. Le non-rapport

ne peut pas exister. Comme dans le rapprochement arbitraire d’une photo

et d’un texte (illustration photographique des numéros 1 et 3 de l’Internationale lettriste) la juxtaposition de deux phrases crée forcément un nouvel ensemble, impose toujours une explication.

Le roman quadridimensionnel de Gilles

Ivain « se passera dans une vingtaine d’ouvrages déjà publiés… Il

débordera des cadres du FAIT littéraire pour envahir et modifier

violemment la vie par tous les moyens dont le plus simple sera à l’image

du phénomène d’induction magnétique. Le roman sera un corpus

quadridimensionnel de signes gravés et d’images-clefs. Le roman

ébauchera de nouvelles mathématiques de situations ou ne sera pas. » (Gillespie. À paraître aux éditions Julliard.)

*

Notre action dans les arts n’est que

l’ébauche d’une souveraineté que nous voulons avoir sur nos aventures,

livrées à des hasards communs.

Ces œuvres en marche sont seulement des recherches pour une action directe dans la vie quotidienne.

Dans un univers pragmatique, l’intention profonde de l’Esthétique a été bien moins de survivre que de vivre absolument.

Avec nous vraiment « la poésie doit avoir pour but la vérité pratique ».

Le même souci d’investir les êtres et leurs cheminements domine toute cette fin de l’Esthétique, de la proclamation initiale de Wolman : « La nouvelle génération ne laissera plus rien au hasard » à la métagraphie influentielle de Gilles Ivain.

*

Le Décor nous comble et nous détermine.

Même dans l’état actuel assez lamentable des constructions des villes,

il est généralement très au-dessus des actes qu’il contient, actes

enfermés dans les lignes imbéciles des morales et des efficacités

primaires.

IL FAUT ABOUTIR À UN DÉPAYSEMENT PAR

L’URBANISME, à un urbanisme non utilitaire, ou plus exactement conçu en

fonction d’une autre utilisation.

La construction de cadres nouveaux est la condition première d’autres attitudes, d’autres compréhensions du monde.

Le même désir suit son cours souterrain

dans plusieurs siècles d’efforts libérateurs, depuis les châteaux

inaccessibles décrits par Sade jusqu’aux allusions des surréalistes à

ces maisons compliquées de longs corridors assombris qu’ils auraient

souhaité d’habiter.

Le charme — au sens le plus fort — que

continuent d’exercer les grands châteaux du passé, les villages cernés

de palissades des beaux temps du Far West, les maisons inquiétantes du

port de Londres — caves communiquant avec la Tamise — ou les dédales des

temples de l’Inde ne doit pas être abandonné à une faible évocation

périodique dans les cinémas, mais utilisé dans des constructions

nouvelles concrètes.

Le prestige des Enfants terribles

sur toute une génération tient finalement au climat créé par une

construction inusitée d’un lieu, et le parti pris d’y vivre exlusivement

: une chambre abstraite, une ville chinoise aux murailles de paravents.

« Une seule chambre île déserte entourée de linoléum » (page 163). Une

phrase du livre révèle clairement toutes les chances d’aventures

contenues dans une maison, à la suite d’une « erreur » dans les plans

classiques de l’architecture : « Ils avaient remarqué une de ses vertus,

et non la moindre : la galerie dérivait en tous sens, comme un navire

amarré sur une seule ancre. Lorsqu’on se retrouvait dans n’importe

quelle autre pièce, il devenait impossible de la situer et, lorsqu’on y

pénétrait, de se rendre compte de sa position par rapport aux autres

pièces » (page 159).

La nouvelle architecture doit tout conditionner :

Une nouvelle conception de l’ameublement,

de l’espace et de la décoration pour chaque pièce. Une nouvelle

utilisation des sensations thermiques, des odeurs, du silence et de la

stéréophonie. Une nouvelle image de la Maison (escaliers, caves,

couloirs, ouvertures) qui va être étendue à la notion de complexe architectural,

unité plus large que la maison actuelle, et qui sera la réunion de tous

les bâtiments — nettement séparés de l’extérieur — contribuant à créer

un climat, ou un heurt de plusieurs climats.

Parvenant alors à l’utilisation des autres arts, pris à n’importe lequel de leurs stades passés comme objets pratiques d’accompagnement, l’architecture redeviendra cette synthèse directrice des arts qui marquait les grandes époques de l’Esthétique.

Tous les exemples déjà en vue pour ces complexes

introduisent de toute évidence une architecture baroque, à la fois

contre le genre « présentation harmonieuse des formes » et contre le

genre « maximum de confort pour tous ».

(Qu’est-ce que M. Le Corbusier soupçonne des besoins des hommes ?)

L’Architecture en tant qu’art n’existe qu’en s’évadant de sa notion utilitaire de base : l’Habitat.

Il est assez symptomatique de constater

que dans cette discipline, dont tant d’œuvres ont été limitées par une

intention utilitaire (buidings géants pour loger le plus de monde

possible ou cathédrales pour prier), la direction à la fois gratuite et

influentielle dont je parle est annoncée depuis quelque temps par le

merveilleux PALAIS IDÉAL du facteur Cheval, certainement plus important

que le Parthénon et Notre-Dame réunis ; et par les réalisations

étonnantes que permet le dernier point de la technique du matériau :

murs en air comprimé, toits en verre, etc.

L’apparition récente en Amérique de

maisons intimement mêlées à la végétation environnante va aussi dans le

sens prévisible de notre urbanisme qui sera une juxtaposition déroutante

de la nature à l’état sauvage et des complexes architecturaux les plus

raffinés, dans les quartiers centraux des villes.

Cet effort pourra se développer dans deux

voies parallèles : création de villes dans les conditions géographiques

et climatiques les plus favorables. Arrangement des villes

préexistantes et dont certaines, comme Paris, permettent de pressentir

beaucoup de cet avenir. (Des lieux comme la place Dauphine ou la cour de

Rohan constituent une base très attirante pour un complexe

architectural.) L’Urbanisme nouveau devra intégrer les formes des

constructions anciennes, et en bâtir d’absolument inédites.

Les quartiers des villes permettront par

leur diversité et leur opposition (cf. le projet de Gilles Ivain pour

des quartiers-états d’âme) de voyager longtemps dans une seule

agglomération, sans l’épuiser mais en s’y découvrant.

L’Urbanisme envisagé comme moyen de

connaissance s’annexera tous les domaines mineurs qui cessent en ce

moment de nous préoccuper en eux-mêmes. Il utilisera à la fois le

dernier état des arts plastiques pour décorer ses rues, ses places, ses

terrains vagues, ses forêts soudaines — et les résultats de la Poésie

délaissée pour les nommer (Allée Jack l’Éventreur. Quartier Noble et

Tragique. Rue des Châteaux de Louis II de Bavière. Impasse du Chien

Andalou. Palais de Gilles de Rais. Rue Barrée. Chemin de la Drogue). Il

fera le meilleur emploi des lumières par les fenêtres, des rues

totalement noires, des rivières dissimulées et des labyrinthes ouverts

la nuit.

L’avenir est, si l’on veut, dans des Luna-Park bâtis par de très grands poètes.

Pour reprendre le cas des villes

actuelles, plusieurs quartiers peuvent être très rapidement détournés de

leur usage. À Paris l’île Saint-Louis peut être gardée comme elle est

mais en faisant sauter les ponts, et peuplée en tout d’une vingtaine

d’habitants, nomades parmi tous les appartements déserts. Quelques

anachronismes somptuaires d’aujourd’hui coûtent plus cher.

Encore plus vite fait, on peut utiliser

certaines surprenantes réclames au néon comme : ABATTOIRS, AVORTEMENTS,

RESTAURANT TRÈS MAUVAIS.

Car pourquoi l’humour serait-il exclu ?

Il va de soi que ces villes s’étendront avec l’évolution de la condition actuelle de l’Homme, utilisé et salarié.

*

Le Destin est Économique. Le sort des

hommes, leurs désirs, leurs « devoirs » ont été entièrement conditionnés

par une question de subsistance.

L’évolution machiniste et la

multiplication des valeurs produites vont permettre de nouvelles

conditions de comportement, et les réclament dès maintenant, alors que

le problème des loisirs commence à se poser avec une urgence sensible à tout le monde. L’organisation des loisirs, pour une foule qui est un peu moins

astreinte à un travail ininterrompu, est déjà une nécessité d’État ;

même quand ces gens se contentent des divertissements du type Parc des

Princes, pour leurs sinistres dimanches.

Après quelques années passées à ne rien faire au sens commun du terme, nous pouvons parler de notre attitude sociale d’avant-garde,

parce que dans une société encore provisoirement fondée sur la

production, nous n’avons voulu nous préoccuper sérieusement que des

loisirs.

Persuadés que les seules questions

importantes de l’avenir concerneront le JEU, à mesure que la

désaffection pour les valeurs absolues des morales et des gestes ira

croissant, nous avons joué dans cette attente à travers les rues pauvres

des faits permis ; dans les bosquets de briques du quai Saint-Bernard

dont nous refaisions la forêt.

Mais en appliquant à ces faits de

nouvelles intentions de recherches — une méthode dont le discours n’est

pas encore écrit — on pourra en déduire les lois, vaguement pressenties,

des seules constructions qui en définitive nous importent : DES

SITUATIONS BOULEVERSANTES DE TOUS LES INSTANTS.

L’Internationale lettriste publiait en février 53 un tract dont toute l’aggressivité désespérée se justifiait dans sa dernière phrase :

« Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement, sinon la Terreur. »

Cette passion qu’il est tout de même

difficile de trouver dans nos « fréquentations » (nous savons de quoi

ces choses-là sont faites, comme disait terriblement Jacques Rigaut),

nous voulons la situer dans le renouvellement constant du monde ; où des

inconnus se rencontreraient partout, s’en iraient sans jamais y croire,

simplement parmi le tragique et les merveilles de leur promenade

terrestre.

« Toutes les filles arborescentes de la

rue ont un passé alors quand serons-nous libres des vierges perpétuelles

sans mémoire et qui ne parlent pas. » (Gil J Wolman. L’Anticoncept.)

Ce désir d’une vie plus vraie, simplement jouée, est contemporain d’une perte d’importance des sujets classiques de passion.

« Nous aurons déterminé des jeux nouveaux

et leur avenir avant que vous n’ayez atteint l’âge de pleurer

sérieusement pour de petites choses. » (Première lettre à Missoum, sur le détournement des mineures.)

À ce dépassement fait écho la définition de Gilles Ivain :

« Le continent choisi comme jouet. »

(Récemment Gil J Wolman me rappelait que

je lui avait avoué autrefois : « Je n’ai jamais su que jouer. » Je crois

que cette vérité devra être, après tous les trucages également inutiles

de l’affection ou de l’hostilité, le dernier jugement sur mon compte.)

*

Épars dans le siècle, des signes d’un

nouveau comportement se manifestent. Ils crient dans le fracas. EN MARGE

de l’Histoire, de ces bombes qu’ont jetées les petites nihilistes

russes pendues à quinze ans ; ou dans le récit fermé des Enfants terribles et leur inceste inaccompli, ou dans la façon émouvante et burlesque de vivre de quelques personnes que j’ai bien connues.

Il faut établir une description complète de ces comportements et parvenir jusqu’à leurs lois.

La piste d’une vie gratuite a été

plusieurs fois relevée, et des voyageurs pressés l’ont suivie sans en

revenir — comme Jacques Vaché qui écrivait : « mon but actuel est de

porter une chemise rouge, un foulard

(LA SUITE MANQUE)

Rédigé par Guy Debord en septembre 1953, le Manifeste pour une construction de situations,

inédit, est composé de onze feuillets dactylographiés portant en tête

l’inscription : « Exemplaire spécialement corrigé à l’intention de Gil J

Wolman, G E ».