Une théologie palestinienne de la libération. Bible et justice dans le conflit israélo-palestinien (publication du livre en 2017, traduction française en 2019) est un ouvrage du prêtre anglican NAïM ATEEK.

Né en 1937, prêtre émérite du Diocèse épiscopalien de

Jérusalem et du Moyen-Orient, il a été expulsé avec sa famille lors de

la création de l’État israélien. Il participe, dans les années 1990, à

la fondation du Centre œcuménique SABEEL (« chemin », « source d’eau

vive » en arabe). Ce mouvement de théologie de la libération travaille à

la base avec les chrétiens palestiniens et tente, à partir d’une pensée

sur la vie de Jésus, de promouvoir la justice et la paix. LES AMIS DE SABEEL – FRANCE,

structure avec laquelle notre collectif est en lien, fait vivre son

message dans notre pays, notamment en traduisant des publications de

SABEEL et en diffusant une prière tous les jeudis.

Cette recension est subjective et nécessairement incomplète.

Elle tente de saisir ce qui est apparu au lecteur comme les points

centraux de la pensée de l’auteur et de les restituer de la façon la

plus accessible possible.

Bien que cet ouvrage soit antérieur à la guerre en cours, il

apporte des éclairages nécessaires à une juste compréhension de la

situation.

Recension réalisée par Foucauld Giuliani

Introduction

L’auteur part de sa situation vécue : « J’ai passé la plus grande

partie de ma vie sous l’injustice et la discrimination du gouvernement

israélien et sous l’oppression qu’il inflige à notre peuple

palestinien. En 1948, j’étais un enfant à Beisan, une ville

palestinienne de 6000 habitants située près du Jourdain. Beisan était

une ville à population mixte, musulmane et chrétienne, avec une

communauté chrétienne dynamique répartie entre trois Eglises : orthodoxe

grecque, catholique romaine et anglicane. (…) Mon père avait une bonne

affaire comme orfèvre travaillant l’or et l’argent. (…) Notre vie a été

bouleversée quand, en mai 1948, les milices sionistes sont entrées à

Beisan pour nous occuper. Beaucoup de gens ont pris peur et se sont

enfuis tandis que d’autres restaient chez eux. Mon père ne voulait pas

partir, il a supplié le commandant militaire de nous permettre de rester

mais les consignes militaires étaient claires : tout le monde devait

partir. C’était un nettoyage ethnique. Nous avons été chassés de nos

maisons manu militari et on nous a donné l’ordre de nous

regrouper au centre de la ville. Les soldats nous ont divisés en deux

groupes : musulman et chrétien. Le premier a été envoyé en Jordanie. (…)

Le deuxième a été mis dans un bus et conduit aux abords de Nazareth où

on les débarqua en dehors des limites de la ville, avec interdiction de

revenir chez eux. (…) À la fin de la guerre de 1948, le nombre de

Palestiniens dépossédés s’élevait à plus de 750.000. En Occident, la

plupart des gens ignoraient cet aspect de la tragédie. Les Arabes

palestiniens étaient en grande partie invisibles aux yeux des

Occidentaux. Ils disparaissaient derrière les victimes de l’Holocauste

dont le sort touchait bien davantage. (…) En fait, beaucoup de chrétiens

occidentaux se sont réjouis de l’établissement de l’État d’Israël. Ils

louaient Dieu pour le retour des Juifs en Palestine. Pour eux, le retour

des Juifs était la preuve de l’accomplissement des prophéties de

l’Ancien Testament et un signe que la fin du monde était proche, et la

seconde venue du Christ imminente. (…) Au lieu de s’indigner devant

l’injustice, les chrétiens se turent et se soumirent. Il ne s’éleva pas

de clameur prophétique, mais ce fut une résignation douloureuse. Les

gens attendaient des chrétiens occidentaux qu’ils défendent leur juste

cause et mettent Israël sous pression pour qu’il respecte le droit

international et permette le retour des réfugiés. Ils n’ont reçu que la

charité, pas la justice. Cela a pris beaucoup d’années avant que la

communauté chrétienne palestinienne soit en mesure de formuler une

nouvelle théologie de la libération. (…) Nous devons œuvrer à la

libération des oppresseurs tout autant qu’à celle des opprimés. »

Le lien est fait entre la situation de souffrance des Palestiniens et

la vie de Jésus : Jésus a été harcelé, de sa naissance (massacre des

Innocents) à sa mort (la crucifixion) par les puissants. Sa parole est

une parole tournée vers tous les exclus de son temps. La plénitude du

Royaume annoncé par le Christ est pour dès à présent et cela implique de

lutter contre ce qui opprime. Il y a une manière chrétienne de lutter

contre l’injustice et l’esclavage, contre les structures profondes qui

produisent ces maux. C’est cela, le travail intellectuel et pratique de

la théologie de la libération.

Chapitre I : La théologie de la libération à l’échelle mondiale

L’auteur s’inscrit dans la tradition de la théologie de la libération

initiée par le théologien péruvien Gustavo Gutierrez et son ouvrage

fondateur (Théologie de la libération, 1971). Cette théologie

vise à mettre en perspective la souffrance et l’injustice subies par les

plus pauvres avec la parole et la vie du Christ, à opérer une critique

des structures de pouvoir oppressives et à accompagner des mobilisations

pour plus de justice.

La théologie de la libération se décline de façon particulière, en

fonction du contexte et des enjeux prioritaires vécus. Ainsi existe-t-il

une théologie de la libération afro-américaine (James Cone, Alice

Walker…), une théologie de la libération noire sud-africaine (Desmond

Tutu, Simone Maimela…), une théologie de la libération féministe

(Marianne Katoppo, Mary Daly…). La théologie de la libération

palestinienne décline la théologie de la libération dans le contexte

d’une conquête et d’une occupation coloniales. Cette théologie ne vise

pas seulement à réaliser, de façon pratique, la libération du peuple

palestinien ; elle vise aussi à « libérer les Écritures » d’une lecture sioniste qui l’emprisonne et la fausse.

La théologie de la libération reconfigure les quatre champs de la

théologie classique : biblique, systématique, pratique et historique.

Ces différents champs prennent un tour nouveau lorsqu’on part de la

conviction que le Christ se confond d’abord avec les plus pauvres et

qu’il offre des ressources pour les aider à comprendre et à améliorer

leur condition.

II : Qui sont les chrétiens palestiniens ?

La théologie de la libération ne prétend pas remplacer les sciences

sociales (histoire, sociologie…). Ainsi est-il central de comprendre les

causes objectives de toute situation collective d’injustice en

parallèle de la pratique d’une approche plus théologique.

Ce chapitre rappelle donc un ensemble de faits historiques : la

grande variété culturelle et religieuse des habitants de Palestine

depuis des milliers d’années ; l’ancestrale présence chrétienne

(majoritaire dès le IVe siècle) ; les controverses

théologiques et les schismes successifs ayant divisé les Églises

chrétiennes ; l’irruption de l’Islam qui eut des effets ambivalents :

tolérance relative, abolition de l’Empire Byzantin qui était un régime

mal accepté mais également phénomène d’apostasie permettant de mieux

s’intégrer dans le régime musulman ; l’impact des Croisades qui ne

considérèrent pas les chrétiens d’Orient comme des alliés et

installèrent à Jérusalem un Patriarche catholique romain ;les missions

protestantes du XIXe siècle qui accompagnèrent la

colonisation ottomane puis européenne ; le projet sioniste qui

considérait l’ensemble des Palestiniens comme des Arables à remplacer

(dès 1895, Herzl parle de « processus d’expropriation ») et qui bénéficia du soutien occidental pour s’implanter.

La naissance d’Israël imposée par les puissances victorieuses de la 2e Guerre

Mondiale eu pour effet de chasser 750.000 Palestiniens de leurs terres

et de diviser par deux le nombre de chrétiens Palestiniens vivant en

Palestine.

Dans ce contexte, la mission de la théologie de la libération palestinienne est plurielle :

– travailler à la réconciliation entre communautés chrétiennes ;

– travailler au dialogue avec les Palestiniens musulmans ;

– militer pour la justice et la paix entre Israéliens et Palestiniens ;

– faciliter une prise de conscience internationale des enjeux du conflit.

III : La triple Nakba

La Nakba (« catastrophe » en arabe) désigne l’implantation

de l’État israélien et son appropriation par la force des terres

palestiniennes. Il y a une triple dimension de cette épreuve : humaine

(millions de réfugiés, déstructuration de la société, traumatismes…) ;

identitaire (déracinement, effacement de la culture…) ; religieuse

(désespoir, perte de confiance en Dieu, doute sur le sens de la foi

chrétienne : « Comment l’Ancien Testament peut-il être parole de

Dieu au regard de l’expérience que font les chrétiens de Palestine en

faveur du sionisme ? »)

IV : Autres raisons de l’émergence d’une théologie palestinienne

La Shoah. Elle a poussé les Occidentaux à offrir aux Juifs une solution, après les horreurs subies. « La Palestine et son peuple ont été sacrifiés sur l’autel de la culpabilité occidentale. » La

naissance d’Israël a été vue, par des millions de Juifs traumatisés,

comme le début de la rédemption et, par des millions de sionistes

chrétiens, comme une étape clé et nécessaire de l’histoire du salut. Les

identités juive et israélienne ont peu à peu fusionné, à tel point

qu’il est presque impossible de faire valoir la différence entre

critique religieuse, haine des Juifs (antisémitisme) et critique de

l’État israélien.

La montée d’un sionisme religieux qui instrumentalise la Bible à son

profit. Celui-ci n’est pas le propre des Juifs, il est aussi diffusé par

des franges du christianisme qui voient le triomphe d’Israël contre les

populations musulmanes arabes comme une étape eschatologique

nécessaire. Imprégné d’antisémitisme (puisque dans ce logiciel au

triomphe d’Israël succède la disparition de la majorité des Juifs), ce

récit joue néanmoins en faveur de l’État israélien et en défaveur des

populations locales arabes.

L’Intifada de 1987. Elle marque un soulèvement du peuple palestinien

et a déclenché les débuts de la théologie de la libération.

Témoignage : « Chaque dimanche, à la cathédrale Saint George de

Jérusalem, siègeait de la communauté anglicane épiscopalienne

palestinienne, la prédication portait sur l’Évangile du jour et traitait

de la situation sur le terrain. Après le culte, la communauté se

réunissait autour d’un café pour réfléchir, à la lumière de l’Évangile, à

leur vie sous l’occupation israélienne illégale. Les gens partageaient

leurs histoires et leurs expériences. Ils se demandaient quel était le

sens de leur foi sous le joug de l’occupation. » Ces temps

conjuguaient la foi dans le Christ libérateur et la quête intérieure et

extérieure de la non-violence ; ils mettaient en valeur l’intelligence

théologique du peuple chrétien, ils étaient des temps collectifs où

chacun pouvait s’exprimer ; ils apportaient réconfort spirituel,

psychologique et lucidité politique ; ils étaient des moments de soutien

mutuel et de fraternité ; ils favorisaient l’identification avec le

Christ, victime lui aussi d’injustice et venu en un temps d’occupation

impériale et coloniale, victime de la collusion de chefs religieux et

politiques.

V : Redonner sa place à l’humanité de Jésus

Une telle théologie entrelace trois niveaux : la foi et la méditation

des textes bibliques, le contexte, la réponse pratique à apporter.

Cette théologie est tendue vers cette question : qu’est-ce que Dieu

attend de nous dans cette situation éprouvante ? Une question souvent

partagée provient du livre biblique de Michée (6, 8) : « Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi ? »

La divinité du Christ ne sépare pas le Christ des hommes, au

contraire ; elle transfigure de l’intérieur l’humanité du Christ qui

vit, souffre et pleure parmi nous. La religion chrétienne cesse alors

d’être une fuite métaphysique pour devenir un lieu d’incarnation

collective véritable.

La théologie de la libération palestinienne est christocentrique.

Elle prend le Christ comme clé herméneutique de nos propres vies. La

Bible se lit à partir du critère de la vie et de la parole du Christ et

non l’inverse. Cette herméneutique qui part de la personne du Christ est

complétée par une herméneutique de l’amour qui perçoit dans l’amour un

outil de connaissance, un mode de perception particulier auquel notre

cœur et notre intelligence doivent se convertir.

Certains passages de l’Évangile portent en profondeur la pratique de

cette théologie. Ainsi de Luc 4, 18-19 qui relaie Isaïe 61 (« L’Esprit du Seigneur est sur moi (…) Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération (…) »)

Ce passage est d’autant plus important qu’en plus d’appeler à la

justice, il résonne comme une dénonciation de l’exclusion et de la

fermeture du cœur, qui rejoint les Palestiniens dans leur souffrance : « Ce

texte est une critique de toute politique ethnocentrique. Les

Palestiniens de la Palestine occupée, tout comme ceux qui sont citoyens

d’Israël, souffrent de discrimination et de racisme. »

VI : Le développement de la pensée religieuse dans l’Ancien Testament

La théologie de la libération palestienne assume une démarche de sélection des textes bibliques de l’Ancien Testament : « Nous

considérons les textes qui ne passent pas la clé herméneutique qu’est

le Christ ou l’amour comme moralement et théologiquement choquants pour

nous. Ils n’ont aucune autorité pour nous. »

Ce constat renvoie à ce qu’on appelle couramment « Textes de terreur ». « Ils sont le reflet d’une conception de Dieu tribale et d’exclusion. » Aux

yeux de Ateek, il est vain d’allégoriser, de spiritualiser, de

rationaliser ou de chercher un sens caché à ces textes. On est proche de

la conception que Simone Weil avait de l’Ancien Testament.

Le Christ « a été très sélectif dans son usage des Écritures ». Nulle mention des Nombres ou encore de Josué et des Juges « qui exaltent le nettoyage ethnique ».

Ateek relève dans ce chapitre de nombreux thèmes (nettoyage ethnique,

anéantissement ethnique, justification de la guerre…) et textes

(Nombres, 33, 50-53…) qui traversent l’Ancien Testament et qui sont

utilisés par des sionistes extrémistes et les colons dans une

perspective ethno-nationaliste. Il y transparaît que Yahvé prend le

visage d’un Dieu de la guerre, vengeur et jaloux. À ces morceaux

bibliques, il convient d’y opposer d’autres (tel que le livre d’Osée qui

déplace le cœur de la foi du sacrifice et de l’obéissance aveugle à

l’amour (6, 6)). Deux traditions théologiques et éthiques se confrontent

tout au long de la Bible.

Une double opération de sacralisation de la terre et de réécriture de

l’histoire (de manière à laisser entendre que le peuple juif est le

seul vrai peuple originaire de cette terre de Palestine) appuie le

sionisme colonisateur dans son entreprise. À cette aune, les

Palestiniens sont mis dans la position de l’étranger et du colonisateur

inversé.

VII : Christ est la clé

Si au temps de Jésus, la question de l’unicité de Dieu est déjà

tranchée, celle de la nature de Dieu reste en suspens : Jésus tranche de

manière définitive pour un Dieu de miséricorde, d’universalité et

d’amour. Face aux scribes (Marc, 12, 28-31), Jésus ne se contente pas

d’avancer la fidélité à Dieu comme plus grand commandement, il y inclut

l’amour du prochain, perçu de valeur équivalente à soi et dont le

périmètre va jusqu’à englober l’étranger et même l’ennemi. Jésus acte

donc la révolution qui était latente chez les prophètes tels que Amos

mais qui n’avait jamais été à ce point explicitée. L’amour du prochain

devient, avec Jésus, le lieu où s’éprouve et se révèle l’amour que nous

portons vraiment à Dieu.

Ateek répertorie et analyse un certain nombre d’exemples tirés des

Évangiles de Luc, Matthieu et Marc dans lesquels s’ébauche un cadre de

relation avec ses compatriotes juifs et avec les non-juifs. Le refus de

l’exclusion et du sectarisme est patent (3 exemples orignaux et moins

courants : Mathieu 2, 1 : des mages étrangers sont les premiers à offrir

des cadeaux à Jésus ; Marc 14, 15 : la prédication du Royaume remplace

celle de la Terre promise au sens territorial, le Royaume est à la fois

déjà là en partie et pour tous sans exception ; Luc 9, 51 : Jésus

réprimande ses disciples qui voulaient appeler le feu du ciel pour

consumer les Samaritains qui refusaient d’accueillir Jésus dans leur

village).

Ateek démontre comment Paul prolonge le message du Christ en

l’interprétant. Notamment sur ces points centraux : exigence

d’universalité, lien étroit foi/charité, déterritorialisation de la

promesse qui porte sur le Royaume et non sur une terre, élargissement du

périmètre de l’élection, subordination du rite à la morale

évangélique.

Il importe de s’arrêter plus en détails sur la question du rapport à

la terre, cruciale dans la période actuelle de la guerre à Gaza : dans

Jean, le vecteur par lequel Dieu montre sa fidélité aux hommes n’est

plus la terre mais le Christ (Jean, 1, 51). En s’appuyant sur les

textes, Ateek opère une transformation du concept de terre : Dieu est le

seul créateur et nous sommes tous des pèlerins, des émigrés, des hôtes

sur la terre ; la doctrine de l’incarnation met l’accent sur l’esprit

comme lieu de sanctification plus que sur la terre ; la terre est à

cultiver et à aimer, ce qui implique aussi de prendre soin de ceux qui y

vivent ; le nationalisme qui sacralise un peuple et sa terre est sans

fondement évangélique, l’horizon spirituel et politique légitime est

l’internationalisme ; l’amour de ses racines et de sa culture ne doit

pas se confondre avec le pouvoir jaloux et exclusif sur sa terre ; les

différences culturelles sont légitimes mais pas les traitements inégaux

par les pouvoirs politiques. Pour finir sur ce point, Ateek cite un

texte de l’Église d’Écosse datée de 2013 : « La “terre promise” de

la Bible n’est pas un espace mais une métaphore de la manière dont les

choses peuvent se passer dans le peuple de Dieu. Cette “terre promise”

peut se trouver et s’édifier partout. »

VIII : La justice : un élément central

Ateek ne croit ni éthiquement ni pragmatiquement au recours à la

violence. En plus d’être en contradiction avec l’Évangile, ce dernier

enferme en effet les Palestiniens dans la figure du « terroriste » et

sert le plaidoyer israélien. Mais que faire face un État, Israël, qui a

plus les allures d’une ethnocratie de plus en plus radicale qu’une

démocratie ?

L’État israélien nie toute forme de colonisation et renverse les

choses en accusant les Palestiniens de le menacer, ce qui lui permet en

retour de justifier ses crimes. On a là des récits mensongers faits par

l’oppresseur pour couvrir ses crimes.

Ateek fait un rappel détaillé des différentes options politiques

classiques et de l’historique des revendications et exigences des

différents acteurs.

Il fait finalement un plaidoyer pour une stratégie de la non-violence. « Au

rayon de la force, nous ne faisons pas le poids. Là où nous sommes de

taille à affronter Israël, c’est dans l’action non-violente. »Ateek plaide pour une formation massive à la non-violence et une action collective massive.

IX : L’émergence de Sabeel et des Amis de Sabeel

Ce chapitre retrace l’histoire et le plaidoyer de Sabeel en faveur de

la paix et de la justice. Un paragraphe traite de Sabeel en France :

l’association est née en France en 2010 sous la direction du pasteur

Gilbert Charbonnier.

X : Le cœur de la foi et de l’action au XXIe siècle

Ce chapitre conclusif affirme que le conflit israélo-palestinien ne

peut se résoudre que dans un ordre précis : justice, paix,

réconciliation. Placer la paix avant la justice, donc avant la fin de

l’oppression coloniale, est une manière de mentir et de défigurer la

paix.

Le livre s’achève en citant un passage d’une prière de Taizé : « Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton Royaume. »

***

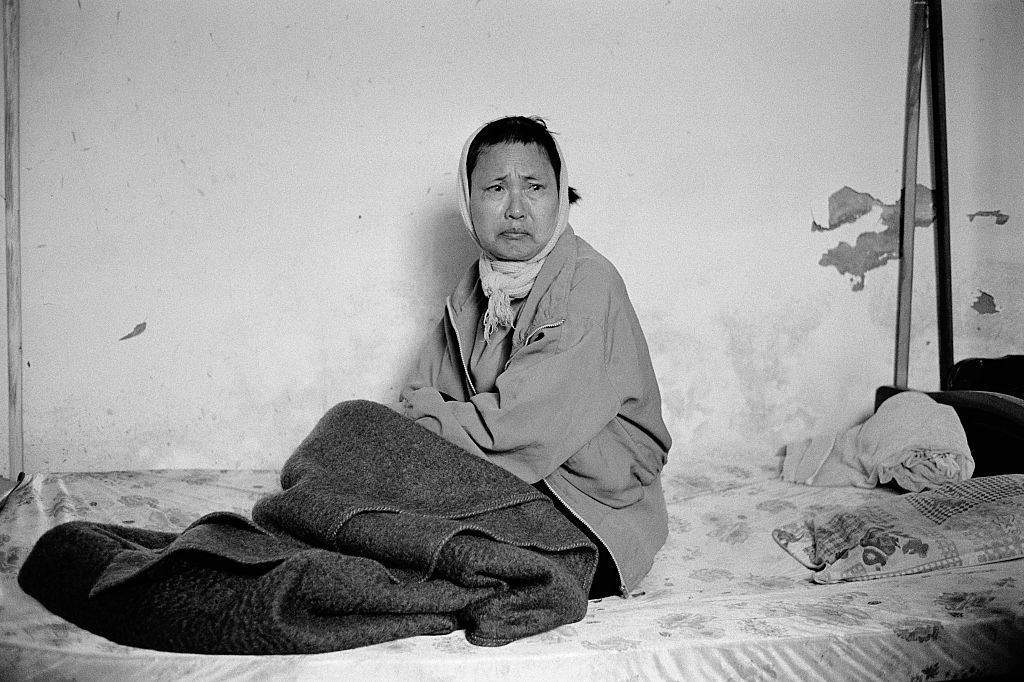

Deux agents anti-théologie de la libération à Santiago du Chili en 1987, ils ont déjà bien bossé alors. En 1983, dans sa visite au Nicaragua, Jean-Paul II embrassera le commanditaire de l'assassinat de monseigneur Romero.

![r/HistoryPorn - Le pape Jean-Paul II avec Augusto Pinochet ; Santiago du Chili, 1987. [389x470]](https://external-preview.redd.it/lqK8c7ito66G0xcBK4Eba3rvstWrf7sV2PcNt6RK-1o.jpg?auto=webp&s=9ddfdb3b8b1a345f03fb4b12b6d130e7ec6193c9)

Le

président américain Carter a signé dès juillet 1979 une directive sur

l'aide aux ennemis du régime soviétique, manœuvre qui visait à piéger

l'URSS en Afghanistan. Officiellement, l'aide de la CIA aux moudjahidin a

commencé en 1980.

Le

président américain Carter a signé dès juillet 1979 une directive sur

l'aide aux ennemis du régime soviétique, manœuvre qui visait à piéger

l'URSS en Afghanistan. Officiellement, l'aide de la CIA aux moudjahidin a

commencé en 1980.

Plus intéressant serait de rappeler les opérations « d’influence » des services américains en France pour contrer le syndicalisme des marxistes , de la CGT qui risquait d’entraver le plan Marshall. La création de Force Ouvrière par exemple par le célèbre trotskiste Kristol (un des inspirateurs du neo conservatisme/libéralisme) d’abord opposé au communisme quoi qu’il en coûte ( Militant trotskiste aux usa il convertit son action en Europe au service des libéraux us) L’ « écueil » ( comme Brezinski nommait la France ) serait peuplé de « gallo communistes » s’inquiètent les américains (et Cohn Bendit ) dont des syndicalistes. L’histoire française de cette ingérence par les services us mériterait un billet svp

Mme Annie Lacroix-Riz

https://www.wikiwand.com/fr/articles/Annie_Lacroix-Riz ,

a abondament ecrit sur le sujet et bien plus…

Bonne lecture.

« Alors que la libéralisation du commerce et la délocalisation des emplois manufacturiers américains allaient bon train, les mouvements syndicaux de ces pays auraient pu être des alliés de choix pour le mouvement syndical américain dans sa lutte contre le nivellement par le bas et la promotion de normes plus exigeantes partout afin que le capital n’ait nulle part où aller. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé »

C’est un point essentiel. Le démantèlement des droits des travailleurs à l’étranger, appuyé par l’AFL et le CIO, a eu un effet boomerang pour les travailleurs américains lors de l’avènement de la mondialisation. Les grandes entreprises ont ensuite eu beau jeu de traiter les travailleurs américains de nantis assis sur des privilèges, soudain devenus trop chers par rapport aux chinois, indiens ou vietnamiens. Un syndicat ne peut pas être à la fois socialiste et impérialiste. Sur le long terme, c’est impossible. L’AFL-CIO a contribué à affaiblir les syndicats étrangers trop à gauche ou favorables à l’autonomisation de leurs pays, au grand bonheur de la CIA, mais le prix à payer a été une détérioration des conditions de travail des salariés américains. Dire que les femmes là-bas n’ont même pas droit à un congé maternité, sauf quelques « privilégiées » qui travaillent pour des entreprises de plus de 50 salariés, qui elles peuvent prendre jusqu’à 12 semaines… non indemnisées. La baisse du taux de syndicalisation des salariés aux Etats-Unis est tout sauf une surprise.