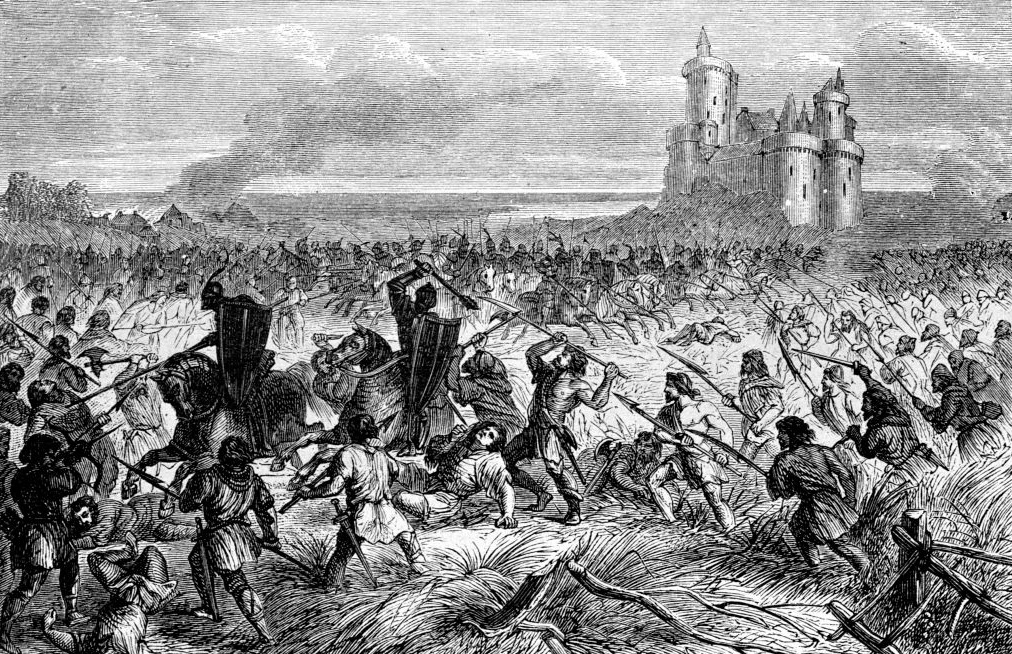

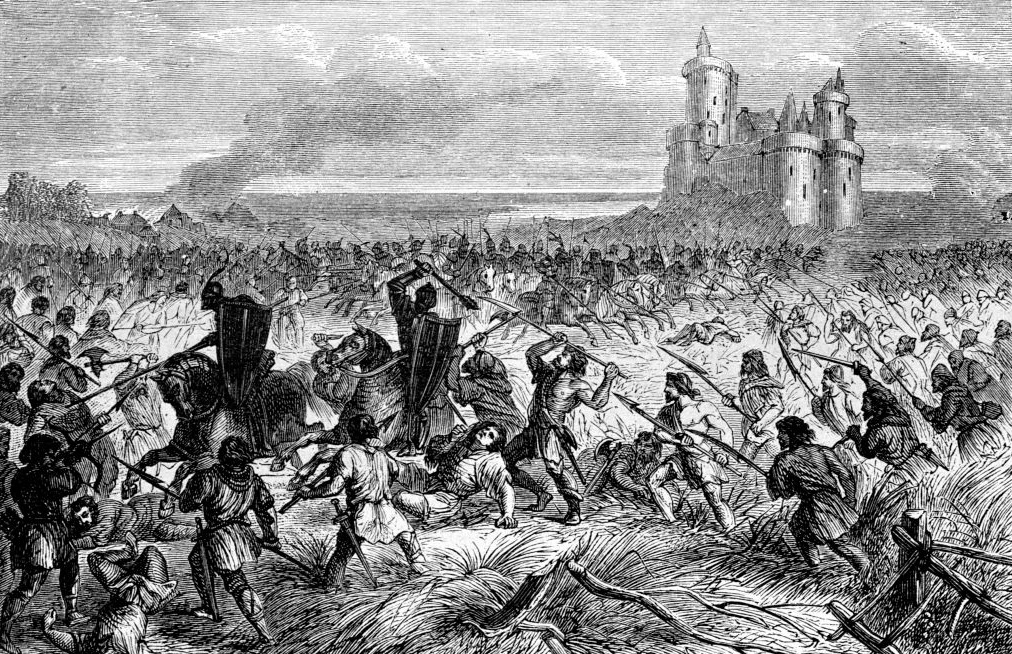

Quatre siècles avant la prise de la Bastille, la paysannerie

française s’est soulevée dans une grande révolte connue sous le nom de

Jacquerie. La classe dirigeante française a noyé la révolte dans le sang

et diabolisé tous ceux qui y ont pris part.

Source : Jacobin, Justine Firnhaber-Baker, Daniel Finn

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

- Gravure de la Jacquerie de Beauvaisis, France, en mai-juin 1358. (Collection Roger Viollet / Getty Images)

Lorsque l’on évoque la tradition révolutionnaire française, on pense

très probablement à la prise de la Bastille et au renversement de la

monarchie. Mais ce n’était pas la première fois qu’il y avait un

soulèvement majeur contre l’ordre établi en France.

Dans la seconde moitié du XIVe siècle, une révolte populaire, la

Jacquerie, terrifie la classe dirigeante française. Ils ont noyé la

révolte dans le sang et ont entrepris de diaboliser les paysans qui y

avaient participé. Ce n’est que quatre siècles plus tard, à la suite

d’une révolution réussie, que les historiens ont commencé à jeter un

regard neuf sur la Jacquerie.

Justine Firnhaber-Baker est professeur d’histoire à l’université de

St Andrews et auteur de The Jacquerie of 1358 : A French Peasants’

Revolt, la première étude majeure sur la Jacquerie depuis le XIXe

siècle. Il s’agit d’une transcription éditée du podcast Long Reads de

Jacobin Radio. Vous pouvez écouter l’interview ici.

Daniel Finn : Quelle est la nature du système politique et de l’ordre social en France au XIVe siècle ?

Justine Firnhaber-Baker : Sur le plan politique, le

système était centralisé, en ce sens qu’il y avait un roi et un

gouvernement royal. Au milieu du XIVe siècle, au moment de la Jacquerie,

il existait une bureaucratie élaborée qui soutenait le gouvernement

royal central à tous les niveaux. Mais la structure du pouvoir était

également décentralisée, car les seigneuries locales et régionales

étaient très importantes.

Lorsque nous parlons des seigneurs médiévaux, nous parlons de

personnes qui avaient la juridiction et des droits fiscaux sur un

territoire particulier. Nous avions l’habitude de considérer le

gouvernement royal et les seigneurs comme des forces opposées, avec un

jeu à somme nulle entre eux : au fur et à mesure que le pouvoir royal

augmentait, le pouvoir des seigneurs devait diminuer.

Lorsque nous parlons de seigneurs médiévaux, nous parlons de

personnes qui avaient une juridiction et des droits fiscaux sur un

territoire particulier.

Mais de plus en plus, nous comprenons que ces deux niveaux de pouvoir

ont en fait travaillé ensemble. La couronne ne souhaitait pas se

débarrasser des seigneurs, et ces derniers voyaient de nombreux

avantages à coopérer avec le gouvernement royal. Je dois également

préciser, pour plus de clarté, que les seigneurs comprenaient le clergé :

les évêques, les monastères et les couvents, avec des propriétés où ils

exerçaient la seigneurie de la même manière que les seigneurs laïcs.

L’ordre social y est lié. Au Moyen-Âge, une façon très populaire de

concevoir l’ordre social était de le diviser en trois ordres. Le premier

ordre était le clergé : ceux qui priaient ; le deuxième ordre était les

nobles : ceux qui se battaient ; et le troisième ordre était constitué

de tous les autres : ceux qui travaillaient.

L’idée était que cette division reposait sur un contrat social : ceux

qui travaillaient remettaient les fruits de leur travail à ceux qui

priaient en échange d’une intercession auprès de Dieu et à ceux qui

combattaient en échange d’une protection. Ces deux premiers ordres de

clercs et de nobles occupaient souvent des fonctions seigneuriales en

plus de ce statut social.

Daniel Finn : Quel a été l’impact de la peste noire sur la société française au XIVe siècle ?

Justine Firnhaber-Baker : Il est difficile d’en

exagérer l’impact. La peste noire a atteint la France au cours de

l’hiver 1348, et les estimations de la mortalité varient entre 30 et 60

%. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec certitude que le taux de

mortalité se situait probablement dans la partie supérieure de cette

échelle, autour de 50 %. Vous pouvez imaginer l’impact de la perte de la

moitié de votre population en si peu de temps.

La première vague de peste a mis environ deux ans à suivre son cours.

La perte d’une telle proportion de la population en un tel laps de

temps a été incroyablement perturbante à court terme. Elle a interrompu

la première phase de la guerre de Cent Ans, qui durait depuis 1338.

Pendant quelques années après 1348, il y a eu une trêve pendant la

peste.

La peste noire a atteint la France au cours de l’hiver 1348, et les estimations de la mortalité varient de 30 à 60 %.

Les effets à plus long terme ont été encore plus profonds. L’un des

effets les plus importants a été la réduction de moitié de l’assiette

fiscale. La couronne et les seigneurs tiraient leur argent des

travailleurs, qui étaient désormais beaucoup moins nombreux. Pour

continuer à payer la guerre, qui était de plus en plus coûteuse au

milieu du XIVe siècle, il fallait presser les contribuables encore plus

fort.

Il y a également eu un impact social en raison de la façon dont les

élites sociales et politiques ont thésaurisé les ressources. Une façon

simpliste d’envisager la peste noire et l’économie est de dire que la

population a été réduite mais que les ressources sont restées les mêmes,

de sorte que tout le monde s’en est trouvé mieux. Dans la pratique,

cela n’a pas fonctionné de cette manière.

Nous avons constaté une amélioration absolue de la qualité de vie de

chacun, mais l’inégalité relative s’est probablement accrue. Bien qu’il

aurait dû y avoir plus de ressources disponibles, dans la pratique, ces

ressources n’ont pas été réparties de manière égale en raison de la

manière dont les lois sur la fiscalité et le travail ont été promulguées

et aussi parce que le marché foncier fonctionnait d’une manière qui

privilégiait la propriété des nobles par rapport à celle des roturiers.

Daniel Finn : Comment le conflit anglo-français, connu par

les historiens sous le nom de guerre de Cent Ans, a-t-il affecté le

peuple français ?

Justine Firnhaber-Baker : Vous avez raison de le

qualifier ainsi, car « guerre de cent ans » est un terme qui ne lui a

été appliqué que bien plus tard, à partir du XIXe siècle. À l’époque, on

ne savait évidemment pas qu’elle allait durer cent ans. Elle s’inscrit

dans le cadre d’un conflit permanent entre l’Angleterre et la France,

qui remonte au XIIIe siècle, voire avant.

Si l’on se concentre sur les deux décennies qui suivent 1338, date

conventionnelle du début de la guerre de Cent Ans, le conflit a été

beaucoup plus intense que tout ce que les Français avaient l’habitude de

vivre auparavant. Bien qu’il s’agisse d’une guerre entre l’Angleterre

et la France, elle se déroule principalement sur le territoire français.

L’un des principaux effets de la guerre sur le peuple français a été

l’augmentation de la fréquence des actes de violence. Au Moyen Âge, la

plupart des guerres ne prenaient pas la forme de batailles rangées entre

armées opposées. Elle prenait essentiellement la forme de raids en rase

campagne contre des non-combattants.

De nombreux roturiers français ont subi les effets de la guerre en

tant que victimes, mais ils ont également fait une nouvelle expérience

de la violence militaire en tant qu’auteurs. La guerre de Cent Ans a été

marquée par une militarisation de la société dans son ensemble, car les

roturiers étaient de plus en plus souvent appelés à combattre dans

l’armée royale.

Au XIVe siècle, l’infanterie est devenue plus importante dans les

armées médiévales, ce qui signifie qu’il y avait beaucoup plus de

roturiers dans l’armée qu’au cours des siècles précédents, et ce

changement a eu des effets logistiques. Les roturiers ont acquis la

capacité de se battre. Ils possédaient des armes, des armures et des

compétences en matière de commandement, ce qui a également eu un effet

social et psychologique. Ils se sont rendu compte que les nobles étaient

censés être les combattants, mais que désormais les ouvriers se

battaient aussi, et qu’ils étaient peut-être même meilleurs que les

nobles.

Au Moyen-Âge, la guerre prenait essentiellement la forme de raids en rase campagne contre des non-combattants.

À ce moment-là, la guerre se passe très mal pour l’armée française,

dont les structures de commandement sont dirigées par le roi et les

nobles. Deux ans avant la Jacquerie, en 1356, il y eut une grande

bataille à Poitiers, au cours de laquelle le roi de France fut fait

prisonnier par les forces anglaises et amené à Londres. Ceux-ci exigent

une énorme rançon et le royaume tombe dans une période de conflit

politique et de chaos parce qu’il a laissé le dauphin, son fils Charles

âgé de dix-huit ans, aux commandes.

Lorsque la Jacquerie éclate deux ans plus tard, le dauphin a perdu le

contrôle de Paris et d’une grande partie du nord de la France au profit

d’une rébellion bourgeoise menée par le chef des marchands parisiens.

Cette rébellion bourgeoise a commencé par s’associer au dauphin, mais

elle est rapidement entrée en conflit avec lui en raison de son désir de

réformer les structures de gouvernement du royaume. Ils se heurtent

également aux partisans nobles du dauphin, qui s’opposent à leurs

efforts pour contrôler l’armée et taxer les nobles au même taux (au

moins) que les roturiers.

Au cours de l’hiver 1358, la rébellion bourgeoise et le dauphin sont

engagés dans un conflit très grave et très violent. Le chef de la

rébellion fait assassiner deux maréchaux nobles de l’armée devant le

dauphin dans sa chambre à coucher.

Le dauphin se retire de Paris et commence à élaborer des plans avec

ses nobles partisans pour reprendre la ville par la force. Ils

établissent des garnisons dans deux grands châteaux situés sur deux des

trois principaux cours d’eau qui approvisionnent Paris en nourriture.

C’est à ce moment-là, alors que le dauphin et ses partisans nobles

observent Paris qui ne sait pas trop ce qu’elle va faire, que la

Jacquerie débute.

Daniel Finn : Quand la Jacquerie a-t-elle commencé ? Était-ce un événement spontané ou quelque chose de planifié à l’avance ?

Justine Firnhaber-Baker : Il y a eu un peu des deux.

Le premier incident, qui a eu lieu le 28 mai 1358, n’était certainement

pas spontané. Les sources s’accordent à dire que les rebelles se sont

d’abord rassemblés à partir de plusieurs villages, puis se sont rendus

dans une ville située sur l’Oise (la seule rivière que le dauphin

n’avait pas bloquée) où ils ont attaqué neuf nobles.

Cette cible a été soigneusement choisie. Les nobles étaient dirigés

par un chevalier du nom de Raoul de Clermont-Nesle, qui était apparenté à

l’un des nobles maréchaux que les bourgeois rebelles avaient tué devant

le dauphin quelques mois plus tôt. La motivation devient assez claire

lorsque l’on connaît la géographie locale.

J’y suis allé et je me suis promené dans les environs en me disant : «

Pourquoi ici ? » À première vue, la ville semble avoir été choisie au

hasard. Mais il s’agissait d’empêcher Raoul de Clermont-Nesle, les huit

nobles qui l’accompagnaient, et probablement aussi un certain nombre de

troupes, de traverser la rivière à cet endroit et d’établir une garnison

dans un château situé un peu plus haut sur la rivière. Cela leur aurait

permis de bloquer l’Oise de la même manière que le dauphin et ses

partisans nobles bloquaient les deux autres rivières.

Les habitants des campagnes ont une très bonne idée de ce qui se passe à Paris, et beaucoup d’entre eux l’approuvent.

Ce premier incident semble avoir été planifié, et il avait clairement

des liens avec la rébellion bourgeoise à Paris, bien que je ne pense

pas que le premier incident ait été planifié par ceux de Paris, car il

semble les avoir pris par surprise. Je pense que les roturiers et les

paysans ont agi de leur propre chef, car nous savons que les habitants

des campagnes étaient parfaitement au courant de qui se passait à Paris

et que nombre d’entre eux l’approuvaient. Ce qu’ils comprenaient de ce

qui se passait à Paris, c’est qu’on y tuait des nobles, et notamment ces

maréchaux qui avaient été trucidés devant le dauphin.

Ce premier incident semble avoir été soigneusement ciblé en tant

qu’attaque militaire et stratégique. Ce qui en a découlé, d’une certaine

manière organique, était lié à ce premier incident mais distinct. La

révolte qui a suivi a commencé lors d’une deuxième assemblée tenue à la

suite de la première attaque. C’est à ce moment-là que les paysans ont

choisi un chef, un capitaine appelé Guillaume Calle.

Il semble que Guillaume Calle et les hommes qui l’entourent

(peut-être aussi certaines femmes) avaient un plan. Mais cela ne

signifie pas nécessairement que ce plan était dans l’esprit de tous ceux

qui ont rejoint la Jacquerie par la suite. Il est important de se

rappeler qu’il ne s’agit pas d’un mouvement unique. Il était composé de

milliers (peut-être de dizaines de milliers) de personnes qui avaient

des idées différentes sur ce qu’elles faisaient. Ils n’étaient pas tous

en contact les uns avec les autres, et leurs idées et leurs objectifs

ont changé au cours des six à huit semaines qu’a duré la révolte.

Daniel Finn : Alors que la révolte s’étendait, devenant une

convergence de nombreuses révoltes différentes, comme vous le soulignez,

comment les rebelles se sont-ils organisés, et quelles étaient

certaines des principales revendications qu’ils mettaient en avant ?

Justine Firnhaber-Baker : Guillaume Calle, qu’ils

ont élu après le premier incident, était connu comme le capitaine

général de la campagne (le capitaine de la région autour de la ville de

Beauvais, qui était le cœur de la Jacquerie). Calle semble avoir eu

quelques lieutenants de haut niveau qui chevauchaient avec lui, lui

donnaient des conseils et étaient disponibles pour porter des messages

aux autres régions impliquées dans la Jacquerie.

Au-dessous de ce niveau supérieur, il y avait une couche de

capitaines de village. Certains éléments indiquent que chaque village

avait son capitaine et que le capitaine avait également un subordonné,

de sorte qu’il y avait probablement un capitaine et un lieutenant dans

chaque village. Il y avait donc une sorte de hiérarchie à deux niveaux,

mais pas une hiérarchie très stricte. Nous disposons de nombreux

éléments indiquant que les gens pouvaient simplement aller parler à

Calle et qu’ils ne faisaient pas toujours ce qu’il leur disait de faire.

Il s’agissait d’un mouvement populaire, car Calle a été choisi par la

base plutôt que d’être imposé au mouvement. Les capitaines de village

étaient pour la plupart choisis par leur propre village. C’était l’un

des points forts de la révolte, mais cela a également donné lieu à une

lutte pour l’autorité.

Il existe des preuves que chaque village avait son capitaine et que

le capitaine avait également un subordonné, de sorte qu’il y avait

probablement un capitaine et un lieutenant dans chaque village.

Les dirigeants disaient : « Je suis le capitaine, nous devons

poursuivre mes objectifs », mais les soldats répondaient : « Nous vous

avons nommé capitaine pour que vous fassiez ce que nous voulons faire. »

Il y avait un certain degré de tiraillements à ce moment-là.

En ce qui concerne certaines révoltes de l’Europe médiévale, nous

savons beaucoup de choses sur les revendications spécifiques parce que

les rebelles en ont dressé une liste. Mais nous n’avons rien de tel pour

la Jacquerie. Nous savons qu’à un moment donné, des documents écrits

ont été échangés, des lettres ont été envoyées aux villes que les

Jacques voulaient voir participer à la révolte, etc. Mais aucun de ces

documents n’a survécu, que ce soit par accident ou à dessein, et nous

devons donc discerner leurs motivations de différentes manières.

L’une d’entre elles consiste à examiner ce que les chroniqueurs de

l’époque avaient à dire. Selon les chroniques, lorsque les Jacques ont

formulé un motif en paroles, il s’agissait de détruire les nobles, qui

ne défendaient pas le royaume et les paysans comme ils étaient censés le

faire, mais s’emparaient au contraire de tous leurs biens.

Il s’agit d’une critique basée sur le contrat social des trois

ordres. Les paysans étaient censés remettre leurs produits parce que les

nobles les protégeaient, mais dans ce cas, les nobles ne les

protégeaient pas. De plus, ils étaient en train de perdre la guerre de

Cent Ans de manière désastreuse et ne méritaient donc pas leur statut de

nobles et les biens de luxe qui l’accompagnaient.

Je dois dire ici que le nom même de la révolte vient du nom donné aux

soldats de souche : « Jacques Bonhomme » était à l’origine un surnom

dérisoire, mais les soldats roturiers l’avaient adopté avec fierté.

Certains rebelles s’appelaient eux-mêmes Jacques Bonhomme avec le

sentiment qu’ils pouvaient désormais diriger le royaume puisqu’ils

étaient plus doués que les nobles pour la guerre. Il se peut également

qu’il y ait eu un chevauchement entre les hommes de l’armée qui

s’appelaient Jacques Bonhomme et les hommes qui occupaient des postes de

direction pendant la révolte.

C’est ce que disent les chroniques, et c’est très logique, mais il

faut aussi être quelque peu critique, car ce motif est celui que l’on

attribue à toutes les révoltes paysannes du Moyen-Âge. Il a rendu les

révoltes intelligibles pour les élites en termes de théorie sociale des

trois ordres qu’elles ont embrassé. Il n’est pas surprenant qu’elles

aient adhéré à cette théorie, car elle leur était très utile. Elle leur

permettait d’expliquer pourquoi ils pouvaient s’approprier les fruits du

travail des paysans.

Dans la mesure où cette explication permettait de critiquer la

noblesse, il ne s’agissait pas d’une critique de l’ordre social

inégalitaire lui-même. Il s’agissait simplement du fait que les nobles

ne remplissaient pas leur part du marché. S’ils recommençaient à la

remplir, ils pourraient alors extraire les surplus de la paysannerie.

L’autre façon d’examiner ce que les Jacques recherchaient et pourquoi

est d’extrapoler les motifs de leurs actions. Les chroniqueurs se

concentrent sur le fait que les Jacques ont tué des nobles. Mais si nous

regardons ce qu’ils ont réellement fait, à l’exception du premier

incident où ils ont tué neuf nobles, ils n’ont pas tué des gens très

souvent. Ces neuf nobles tués ce jour-là représentent un tiers des

nobles identifiables que nous savons avoir été tués pendant la révolte.

Les Jacques concentrent leur violence sur la destruction des forteresses et des maisons nobles.

Les Jacques ont concentré leur violence sur la destruction des

forteresses et des maisons nobles. Il y a trois points à considérer ici.

Tout d’abord, nous pouvons y voir une forme de soutien à Paris : une

tactique de diversion, éloignant les nobles de l’armée que le dauphin

rassemblait pour attaquer Paris.

Il voulait rassembler l’armée au sud de Paris, mais la Jacquerie

éclata au nord de la ville, ce qui ramena une partie des forces alliées

au dauphin vers le nord et retarda l’attaque sur Paris. Il y eut aussi

des moments où les Jacques se joignirent aux milices parisiennes qui

tentaient de reprendre une des forteresses fluviales que le dauphin

occupait.

Cependant, une grande partie de la violence des Jacques semble avoir

été beaucoup plus sociale que militaire ou politique. C’est le deuxième

élément à prendre en considération. Ils se sont concentrés sur les

forteresses et les maisons nobles en raison de la manière dont ces

bâtiments faisaient la publicité du statut social des nobles et de leur

richesse excessive. Il est important de noter que certaines des

structures que les nobles appelaient châteaux au milieu du XIVe siècle

avaient des capacités militaires dérisoires – il s’agissait en fait de

bâtiments destinés à l’étalage de la richesse et du statut.

Il est également important de noter qu’ils s’attaquaient à des nobles

et non à des seigneurs. La Jacquerie n’était pas une révolte

anti-seigneuriale. Ils n’ont pas attaqué leurs propres seigneurs, ce qui

est très intéressant. Nous pouvons dire que la seigneurie en tant que

telle, par opposition à la noblesse, n’était pas la cible parce

qu’aucune des seigneuries cléricales n’a été attaquée. Les évêques et

les monastères possédaient de vastes seigneuries, mais ils n’étaient pas

du tout visés.

Le troisième point est qu’il y a une manière intéressante dont

l’animosité anti-noble de la Jacquerie se superpose à la motivation

parisienne, parce que Paris était le grand ennemi du dauphin et que les

partisans du dauphin étaient les nobles. Il est possible de considérer

la révolte non seulement comme une révolte anti-noble, mais aussi comme

une révolte anti-royale, ou du moins comme une révolte contre la

dynastie des Valois, en raison de l’étroite imbrication des nobles avec

le dauphin et l’État royal.

Daniel Finn : Les révoltes ont-elles été soutenues dans les villes de ce qui était alors la France urbaine ?

Justine Firnhaber-Baker : Oui, tout à fait. J’ai

beaucoup parlé de Paris, mais il y avait un certain nombre d’autres

villes de province dans le nord et l’est de la France, comme Amiens,

Beauvais, Caen et Senlis. À cette époque, il existe une nette

distinction entre les villes et les campagnes. Les villes se distinguent

notamment par la possession de murailles et, parce que leur statut

politique est quelque peu différent, elles sont davantage impliquées

dans la politique du royaume. Elles sont appelées à se rendre aux

assemblées des trois domaines, ce qui n’est pas le cas des habitants des

campagnes.

En même temps, il y avait beaucoup d’interpénétration entre la ville

et la campagne. Les citadins possédaient des propriétés à la campagne,

et les habitants de la campagne venaient constamment dans les villes

pour travailler, faire du commerce, se divertir et s’occuper d’affaires

administratives.

Lorsque la révolte éclate le 28 mai et se prolonge au moins jusqu’à

la mi-juin, les villes sont d’abord assez solidaires. Elles ouvrent

leurs portes et laissent entrer les Jacques, en mettant à leur

disposition des tables avec du vin et de la nourriture pour les

rafraîchir en chemin. Les citoyens et même les milices de la ville se

joignent aux attaques des châteaux et des manoirs voisins. Cela fait

partie de leur alliance préexistante avec la rébellion bourgeoise à

Paris.

Lorsque la révolte éclate le 28 mai et se prolonge au moins jusqu’à la mi-juin, les villes sont d’abord assez solidaires.

Une fois de plus, nous pouvons constater l’interpénétration de la

rébellion parisienne, qui était liée mais distincte, avec la Jacquerie.

Mais à l’exception de Senlis, toutes ces villes ont abandonné la

Jacquerie lorsque les choses ont commencé à se gâter vers la mi-juin.

C’était un problème fatal pour les Jacques, car les murs de la ville

étaient la seule architecture défensive dont ils disposaient. Ils

devaient pouvoir se retrancher derrière ces murailles.

L’autre forme d’architecture défensive aurait été les châteaux, mais

les Jacques avaient détruit les châteaux plutôt que de les occuper. De

toute façon, les rebelles étaient composés de groupes très importants,

et peu de châteaux auraient pu accueillir autant de monde. Lorsque les

villes ont fermé leurs portes et ont déclaré « Nous ne voulons plus

faire partie de tout cela », les Jacques ont été laissés en rase

campagne face aux armées nobles, et ils ont été massacrés.

Daniel Finn : Pourriez-vous nous expliquer plus en détail le

déroulement des événements militaires de la Jacquerie et la façon dont

elle a finalement été vaincue ?

Justine Firnhaber-Baker : Du 28 mai au 10 juin, les

Jacques sont effectivement maîtres de la campagne. Ils attaquent plus

d’une centaine de châteaux. Dès le 5 juin, la milice parisienne se met

en marche pour rejoindre la Jacquerie. Encore une fois, je ne pense pas

que les Parisiens soient à l’origine de la révolte, mais ils étaient

prêts à joindre leurs forces à celles des Jacques.

Le 9 juin, les forces de la Jacquerie étaient présentes dans toute la

campagne au nord de Paris, s’étendant probablement vers une région du

pays appelée Picardie, presque jusqu’à la Belgique. À l’est de la

campagne, une armée combinée de Jacques et de Parisiens se dirige vers

un château à Meaux, une ville qui contrôle la rivière Marne qui se jette

dans Paris. Leur intention était d’attaquer ce château et de le placer

sous le contrôle de Paris.

Le 10 juin, l’armée combinée attaque le château de Meaux, qui est

détruit. Ils sont massacrés comme des porcs dans les rues de Meaux en

raison de l’architecture défensive du château. Ils espéraient le

submerger par le nombre, mais la conception du château permettait à un

très petit nombre d’hommes de le défendre.

Probablement le même jour, au nord de Paris, une grande armée de la

Jacquerie dirigée par Guillaume Calle a affronté une armée noble dirigée

par Charles, qui était le roi du pays espagnol de Navarre. Charles

avait également des prétentions au trône de France et était un grand

seigneur normand, ce qui explique sa présence. En outre, cette noble

armée comprenait de nombreux Anglais.

On peut voir le début d’une contre-insurrection à partir du 10 juin, que nous appelons la Contre-Jacquerie.

L’armée dirigée par Charles a complètement submergé les Jacques, et

ce de manière très déshonorante. Charles avait envoyé un messager à

Guillaume Calle et lui avait dit : « Je voudrais faire un marché. »

C’était tout à fait normal à la veille d’une bataille. Mais lorsque

Calle est allé à la rencontre du roi de Navarre, il a été saisi et

décapité, probablement avec certains de ses capitaines. Les nobles

attaquent alors l’armée jacquaire sans chef et la détruisent.

Tout cela s’est passé le 10 juin, date souvent citée comme étant

celle de la fin de la Jacquerie, bien qu’elle se soit poursuivie pendant

encore six semaines, jusqu’en juillet et même au-delà dans certains

endroits. Cependant, nous pouvons voir le début d’une

contre-insurrection à partir du 10 juin, que nous appelons la

Contre-Jacquerie. De nombreux nobles qui s’étaient cachés reprennent

courage et commencent à se venger.

À l’est du pays, le dauphin mène une campagne de nobles qui se

vengent plus ou moins à leur guise. À l’ouest, c’est Charles, le roi de

Navarre. À l’origine, les Jacques pensaient que Charles pourrait les

aider, car il était allié aux Parisiens, mais ce ne fut pas le cas. Les

Jacques se sont défendus, il ne s’agissait donc pas d’un simple

retournement de situation. Mais après le 10 juin, une révolte sociale

des non-nobles contre la noblesse est devenue une guerre sociale entre

nobles et non-nobles.

On peut affirmer que la Jacquerie est définitivement enterrée à la

fin du mois de juillet. Un contre-coup d’État a lieu à Paris le 31

juillet et le chef de la rébellion bourgeoise est tué. Le dauphin

revient à Paris et fait exécuter de façon spectaculaire les derniers

rebelles éminents, mais il tire ensuite un trait sur tout cela et

commence à accorder des grâces à quiconque s’est trouvé impliqué dans la

rébellion bourgeoise, la Jacquerie, ou les louables efforts de

répression qui s’ensuivent.

Je dirais que ce moment marque la fin de la Jacquerie. Il y a encore

des échos épars dans différentes parties du royaume, mais ils ne sont

pas vraiment liés au mouvement original ; ce sont des imitations. Il y a

également eu des conflits qui, plus tard, ont été considérés comme

faisant partie de la Jacquerie en raison du moment où ils ont eu lieu

plutôt que parce qu’ils faisaient réellement partie de la révolte.

Daniel Finn : La révolte a-t-elle laissé un héritage tangible à la France après sa défaite ?

Justine Firnhaber-Baker : Pendant quelques

décennies, oui. Nous pouvons retracer l’héritage des révoltes à travers

les procès, principalement entre ceux qui ont subi des dommages lors de

la révolte ou de sa noble répression et ceux qu’ils tenaient pour

responsables de ces dommages. Les documents juridiques, en particulier

ceux du Moyen-Âge, ont ceci de merveilleux qu’ils racontent souvent de

belles histoires sur tout ce qui a conduit au procès et sur toutes les

rancœurs qui en ont affecté le cours.

Il est clair que de nombreuses personnes n’ont pas accepté l’idée de

tirer un trait sur ces événements : elles étaient toujours en colère.

Des non-nobles ont été tués des décennies après la révolte en raison de

leur association à celle-ci, et des procès ont été intentés pendant

trente ans. La révolte a également laissé des traces matérielles. Nous

savons, grâce à des inventaires ultérieurs des propriétés nobles, que

même au tournant du quinzième siècle, des bâtiments étaient encore

répertoriés comme étant en ruine à cause du « temps des commotions »,

c’est-à-dire ce qu’on appelait la Jacquerie.

Des non-nobles ont été tués des décennies après la révolte en raison

de leur association à celle-ci, et des procès ont été intentés pendant

trente ans.

Pendant un certain temps, le mot « jacquerie » est devenu une

insulte. Il s’agissait d’une monnaie du milieu du XIVe siècle, et la

révolte était alors désignée sous le nom de Jacquerie. Mais quelques

décennies plus tard, c’était le genre de chose qu’une personne pouvait

dire après s’être battue dans une taverne : « Vous n’êtes qu’une ordure;

retournez à votre jacquerie. »

À la fin du XIVe siècle, le souvenir s’est estompé. Dans le nord de

la France, il n’y a pas eu de rébellion paysanne majeure pendant très

longtemps. Les villes, en particulier Paris, se sont soulevées à maintes

reprises, et la plupart des rébellions urbaines de l’Europe médiévale

auraient eu une contrepartie rurale, mais cela ne s’est pas produit dans

le nord de la France.

Je me demande si cela n’a pas été, à sa manière, un héritage de la

révolte du quatorzième siècle. Les habitants des villes auraient pu se

dire : « La dernière fois que la campagne a été impliquée, nous avons

perdu le contrôle, nous allons donc éviter cela à l’avenir. » Mais

hormis le fait qu’elle figure dans l’une des chroniques les plus

populaires du Moyen-Âge, la révolte n’a pas laissé beaucoup de souvenirs

jusqu’à la fin du dix-huitième siècle.

Daniel Finn : Comment la Jacquerie a-t-elle été mémorisée et interprétée par les historiens au cours des siècles suivants ?

Justine Firnhaber-Baker : Comme je l’ai dit, elle a

été oubliée pendant longtemps. Le mot « jacquerie » réapparaît pour la

première fois en anglais et en français à la fin du XVIIIe siècle, à

l’époque de la Révolution française. C’est à cette époque que les

historiens ont commencé à s’intéresser aux gens du peuple comme ils ne

l’avaient jamais fait auparavant. C’était en grande partie un reflet de

ce qui se passait à leur propre époque, puisqu’ils ont commencé à

chercher les germes de 1789 dans les rébellions médiévales bien

antérieures.

Le premier livre sur la Jacquerie (et en fait le dernier jusqu’à la

publication de mon propre livre en 2021) a été publié en 1859. C’est en

partie un héritage des mouvements sociaux et politiques du dix-neuvième

siècle. C’est aussi lié à la professionnalisation de l’histoire et à la

découverte de nouvelles sources, notamment juridiques, qui ont permis à

l’auteur Siméon Luce d’écrire une histoire beaucoup plus large de la

révolte.

Le livre de Luce se fonde sur ces documents juridiques, ainsi que sur

les récits très stéréotypés que l’on trouve dans les chroniques. Il

affirmait que la Jacquerie était organisée, politique et liée à la

révolte parisienne. Mais très vite, une réaction s’est élevée contre

cette interprétation, arguant qu’il ne pouvait en être ainsi, car les

paysans étaient des rustres, incultes et ivrognes, incapables de

planifier, et encore moins d’organiser une action politique coordonnée

avec une grande ville comme Paris.

Cette interprétation rivale présente la Jacquerie comme une éruption

spontanée de haine paysanne totalement irrationnelle. Il n’y a pas eu de

planification, elle a simplement explosé. Ces deux écoles de pensée ont

continué à encadrer la discussion sur la révolte. Tous ceux qui

écrivent sur le sujet prennent parti pour l’un ou l’autre camp.

Un livre récent sur la guerre de Cent Ans, par exemple, affirme que

la Jacquerie était le résultat de la brutalisation des paysans par la

guerre : dans leur brouillard, ils ne pouvaient plus distinguer les amis

des ennemis ; le seul ennemi était un noble. Mon livre penche nettement

plus en faveur de l’idée que la Jacquerie était organisée, politique et

liée à la révolte parisienne. Mais l’une des choses que je voulais

souligner, c’est qu’il s’agissait d’un mouvement hétérogène.

Je ne pense pas que les personnes impliquées dans la Jacquerie aient

été stupides ou incapables de planifier; rien ne prouve non plus

qu’elles étaient ivrognes. Mais la révolte n’était pas uniquement liée

aux objectifs militaires et politiques spécifiques de Paris. Elle était

beaucoup plus organique et beaucoup plus critique à l’égard de la

noblesse d’un point de vue économique, social et même esthétique qu’elle

ne l’était à l’égard du conflit entre le parti noble et le parti

bourgeois à Paris.

Justine Firnhaber-Baker est professeure d’histoire à l’université de

St Andrews. Elle est l’autrice de La Jacquerie de 1358 : A French

Peasants’ Revolt (2021) et de Violence and the State in Languedoc,

1250-1400 (2014).

Daniel Finn est rédacteur en chef de Jacobin. Il est l’auteur de One Man’s Terrorist : A Political History of the IRA.

Source : Jacobin, Justine Firnhaber-Baker, Daniel Finn, 13-09-2024

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Plus intéressant serait de rappeler les opérations « d’influence » des services américains en France pour contrer le syndicalisme des marxistes , de la CGT qui risquait d’entraver le plan Marshall. La création de Force Ouvrière par exemple par le célèbre trotskiste Kristol (un des inspirateurs du neo conservatisme/libéralisme) d’abord opposé au communisme quoi qu’il en coûte ( Militant trotskiste aux usa il convertit son action en Europe au service des libéraux us) L’ « écueil » ( comme Brezinski nommait la France ) serait peuplé de « gallo communistes » s’inquiètent les américains (et Cohn Bendit ) dont des syndicalistes. L’histoire française de cette ingérence par les services us mériterait un billet svp

Mme Annie Lacroix-Riz

https://www.wikiwand.com/fr/articles/Annie_Lacroix-Riz ,

a abondament ecrit sur le sujet et bien plus…

Bonne lecture.

« Alors que la libéralisation du commerce et la délocalisation des emplois manufacturiers américains allaient bon train, les mouvements syndicaux de ces pays auraient pu être des alliés de choix pour le mouvement syndical américain dans sa lutte contre le nivellement par le bas et la promotion de normes plus exigeantes partout afin que le capital n’ait nulle part où aller. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé »

C’est un point essentiel. Le démantèlement des droits des travailleurs à l’étranger, appuyé par l’AFL et le CIO, a eu un effet boomerang pour les travailleurs américains lors de l’avènement de la mondialisation. Les grandes entreprises ont ensuite eu beau jeu de traiter les travailleurs américains de nantis assis sur des privilèges, soudain devenus trop chers par rapport aux chinois, indiens ou vietnamiens. Un syndicat ne peut pas être à la fois socialiste et impérialiste. Sur le long terme, c’est impossible. L’AFL-CIO a contribué à affaiblir les syndicats étrangers trop à gauche ou favorables à l’autonomisation de leurs pays, au grand bonheur de la CIA, mais le prix à payer a été une détérioration des conditions de travail des salariés américains. Dire que les femmes là-bas n’ont même pas droit à un congé maternité, sauf quelques « privilégiées » qui travaillent pour des entreprises de plus de 50 salariés, qui elles peuvent prendre jusqu’à 12 semaines… non indemnisées. La baisse du taux de syndicalisation des salariés aux Etats-Unis est tout sauf une surprise.