Lien film: https://m.ok.ru/video/3984853174810

Mientras la película no escatima en demonizar el socialismo de la RDA, su tratamiento de la España franquista es notablemente indulgente.

Por Ana Redondo | 21/12/2025

En el panorama cinematográfico actual, donde las narrativas históricas a menudo sirven como vehículo para ideologías contemporáneas, La Sospecha de Sofía, dirigida por Imanol Uribe, emerge como un ejemplo claro de propaganda anticomunista disfrazada de thriller de espionaje. Basada en la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica, la película se ambienta en los años 60 durante la Guerra Fría, tejiendo una trama que transcurre entre la España franquista y la República Democrática Alemana (RDA), pero con un sesgo evidente que demoniza el socialismo mientras blanquea el régimen de Franco.

La historia sigue a Sofía (interpretada por Aura Garrido) y su esposo Daniel (Álex González), cuya vida se ve alterada cuando Daniel viaja a Berlín Oriental para reunirse con su madre biológica. Allí, cae en una trampa del KGB, donde su hermano gemelo idéntico, Klaus, asume su identidad en un complot de espionaje. Esta premisa, aunque suena intrigante sobre el papel, se desenvuelve en un cúmulo de clichés típicos del género: dobles identidades, traiciones repentinas y un retrato maniqueo de los «malos comunistas» versus los «inocentes occidentales».

El film pinta la RDA como un régimen autoritario y asfixiante, donde la población vive bajo constante vigilancia y opresión, impulsando a los personajes a huir o conspirar contra el sistema. Escenas de represión estatal, interrogatorios y muros infranqueables refuerzan esta imagen, perpetuando mentiras históricas sobre la Alemania del Este que ignoran logros sociales como la educación universal y la igualdad de género, contribuyendo a la mentira para servir a una agenda ideológica.

Curiosamente, mientras la película no escatima en demonizar el socialismo de la RDA, su tratamiento de la España franquista es notablemente indulgente. La dictadura de Franco aparece como un telón de fondo casi neutral, sin mostrar la censura brutal, las ejecuciones políticas ni la represión sistemática contra disidentes, trabajadores y minorías. El guion opta por blanquear el franquismo, presentándolo como un contexto incluso romántico para los protagonistas. Esta narrativa anticomunista ha permeado el cine occidental desde la Guerra Fría, se resaltan los «horrores» del Este.

Más allá de su carga ideológica, La Sospecha de Sofía falla como obra cinematográfica. Su guion es mediocre y la producción deficiente, y no logran sostener la intriga prometida. Javier Ocaña, en El País, la describe como una «pobre historia de espionaje» donde no hay rastro de la energía política o narrativa que caracterizó obras previas de Uribe, atribuyéndolo en parte a limitaciones presupuestarias evidentes en la ambientación y los efectos. El ritmo atropellado y las actuaciones irregulares –a pesar del compromiso de Garrido y González– convierten la película en un ejercicio predecible, repleto de giros forzados y diálogos expositivos que subestiman al espectador.

Su falta de profundidad la convierte en un «quiero y no puedo» que ni seduce por la intriga ni por el drama. En un género saturado de obras maestras, esta adaptación se queda en la superficie, usando la historia como excusa para propaganda en lugar de explorar complejidades humanas o políticas con honestidad.

La Sospecha de Sofía no es solo un film de espionaje mediocre; es una pieza más en el engranaje de la propaganda anticomunista que distorsiona la historia para demonizar la RDA mientras ignora los horrores del franquismo.

Lors de la sortie de L’étranger, le film d’Ozon, je me suis demandé : pourquoi adapter maintenant ce roman sinistre et ringard ? Bien sûr, on pouvait répondre en pensant à la passion de Macron pour Camus, et aux tensions actuelles entre la France et l’Algérie. Mais, en lisant le livre magistral d’Olivier Gloag, Oublier Camus (2013), on réalise à quel point la situation de « l’Algérie française », et celle de la Palestine judaïsée sont semblables, et que la bonne conscience coloniale de Camus peut servir à neutraliser les horreurs du génocide en Palestine, comme elle sert à donner un visage humaniste à la colonisation française en Algérie.

L’Algérie était, comme l’est la Palestine, une colonie de peuplement, ce qui permet aux colons de s’imaginer que le pays qu’ils occupent est le leur. Camus s’imaginait algérien, et criait, comme les autres colons, son amour de l’Algérie ; c’est sans doute à partir de là qu’on a pensé qu’il était anti-colonialiste, comme le prétendent les critiques de droite et l’institution scolaire – mais Camus aimait l’Algérie sans les Algériens (comme O. Gloag, je désignerai par le terme d’Algérien, que les colons français s’étaient approprié, les indigènes que les colons appelaient « les Arabes » ou « les musulmans), et il la voulait partie intégrante de l’Empire français ; c’est ce que montre Gloag en étudiant précisément, dans leur contexte, les déclarations, mouvantes et souvent ambiguës, de Camus.

Dans les années 30, Camus est favorable à une réforme (légère) du statut des Arabes : était-il donc favorable à la cause de l’indépendance ? Nullement : il craignait que la cruauté du système et l’humiliation systématique des Algériens ne favorisent le mouvement indépendantiste, et estimait, comme le Prince Salina du Guépard, qu’il fallait changer quelque chose pour que tout reste comme avant. Mais les colons bloquèrent toute proposition de la métropole pour améliorer le statut des Algériens. Déçu par son incapacité à influencer les colons, Camus se met en retrait, mais les événements historiques l’obligeront à intervenir de nouveau.

A la fin de la IIe Guerre Mondiale, à partir justement du 8 mai 1945, ce seront les massacres de Sétif et Guelma. Du fait des violences des colons, les manifestations des Algériens devinrent des émeutes, qui provoquèrent la mort de 102 pieds-noirs (curieusement, Wikipédia annonce d’abord 1165 morts, chiffre donné par les autorités à l’époque, et ne rectifie qu’en fin d’article, sous la rubrique « bataille de chiffres »). Le soulèvement du Nord-Constantinois fut écrasé par l’armée : 41 tonnes de bombes déversées sur les villages, et 10000 morts (estimation française), 17000 (estimation américaine), ou 45000 (estimation algérienne) – bref, conclut Wikipédia, entre 3000 et 30000 morts chez les Algériens ! On ne se soucie guère de compter les morts arabes, que ce soit en Algérie ou à Gaza. On remarque aussi le même type d’équivalence que celui pratiqué par les Israéliens, de façon plus drastique : 100 morts arabes pour 1 mort français, 10000, 20000, 30000 ... morts palestiniens pour un mort juif.

Comment réagit Camus, qui était en Algérie pendant les massacres ? Dans un article, il parle de « désirs désordonnés de puissance et d’expansion »... chez les Algériens (!), et d’une nécessité de justice et d’humanité chez les Français : aucune condamnation des massacres des colons et de l’armée, seulement des propos lénifiants, mais en fait cyniques, qui constituent une véritable insulte à l’égard des Algériens. Les événements, dit-il encore, laissent, chez « les masses arabes un sentiment de crainte et d’hostilité », mais, chez les colons, « un ressentiment profond et indigné » : on appréciera la différence de force de ces termes, dont on peut conclure que ce sont les colons qui ont été traumatisés ; par contre, Camus stigmatise la « haine » qui anime les Algériens, et appelle donc les autorités à lancer une sorte de Kulturkampf, pour conquérir les coeurs des Algériens.

Quel est le point commun entre Eugène Sue (Les Mystères de Paris, 1842), Alexandre Dumas (Le Comte de Monte Cristo 1844 ), Victor Hugo (Les Misérables 1862) et Camus ? Ils expédient en Algérie les gêneurs, criminels (tel Thénardier), ou repentis ayant besoin d’expiation, se réhabiliter ou donner un sens à leur vie en faisant le coup de feu contre les indigènes ou, au mieux, en leur expliquant les bienfaits de la colonisation : « à l’heure où tant de jeunes Français cherchent une voie et une raison de vivre, on trouvera peut-être quelques milliers d’entre eux pour comprendre qu’une terre les attend, où ils pourront à la fois servir l’homme et leur pays ». Camus compte sur eux pour renforcer la position des Européens face aux Algériens, de même qu’Israel, depuis son installation, incite le plus possible d’Occidentaux à s’installer en Palestine pour contrer la démographie palestinienne. L’Algérie, comme la Palestine, apparaît comme une Terre Promise vierge qui n’attend pour s’éveiller et parvenir à la civilisation que l’arrivée des Occidentaux. Le ton onctueux, patelin, papelard de Camus est insupportable.

Mais Camus ne soutient pas seulement le colonialisme en Algérie (pour lequel il pourrait faire valoir des raisons sentimentales) : le 8 mai 1954, après Dien Bien Phu, il compare ses sentiments à ceux qu’il éprouvait lors de l’invasion allemande : « Comme en 40, sentiment partagé de honte et de fureur », sentiment provoqué (précisons-le) par l’abandon par la France des braves soldats massacrés par les Vietnamiens.

Malgré son humanisme abstrait et iréniste, Camus ne peut pas cacher son soutien au colonialisme. Chaque fois que, pendant la guerre d’Algérie, des intellectuels de gauche lui demanderont de s’associer à eux pour demander la grâce d’un condamné politique algérien, Camus refusera. Pourquoi alors s’obstine-t-on à essayer de le dédouaner ? Gloag nous donne la réponse : il est une « icône utile » qui permet de croire qu ‘on pouvait concilier humanisme bienveillant et colonialisme, et de mythifier l’histoire de France.

Mais il faut même parler, dans le cas de Camus, de racisme : une analyse honnête de L’Etranger et de La Peste ne laisse aucun doute. La lecture de ces deux romans, et surtout le deuxième, laisse une impression de malaise et même de dégoût que, lorsque je les lisais étant adolescente, j’étais incapable de m’expliquer ; avec plus de maturité, on comprend que ce dégoût est celui que suscite le racisme. Il faut revenir sur ces textes, armé des analyses et des mots de Gloag.

L’aspect le plus frappant de L’Etranger, c’est « le déni de l’Arabe en tant qu’homme » ; ce déni « prend la forme d’une indifférence qui n’est pas expliquée mais plutôt offerte comme un fait presque neutre, comme une évidence indubitable ». Camus vide Alger de sa population arabe, à l’exception de quelques figurants qui ne sont là que pour les besoins de l’intrigue et qui disparaissent sans explication dès qu’ils ont joué leur rôle ; ils resteront tous anonymes. Mais le personnage du frère de la maîtresse de Raymond, souteneur et ami de Meursault, est traité de façon ignoble : c’est l’Arabe au couteau, il n’a pas d’autre caractéristique, et, fait étonnant, on ne lui accorde jamais le statut de victime ; tout se passe comme si c’était lui qui obligeait Meursault à le tuer d’un coup de pistolet : la lame accroche un rayon de soleil, qui éblouit Meursault, agression qui justifie le meurtre. Mais l’analyse de Gloag va plus loin : l’histoire du soleil qui, éblouissant Meursault, déclenche une réaction automatique, est une élaboration secondaire ; en réalité, Camus considère la nature algérienne comme sa propriété en tant que colon français, et ne peut pas supporter qu’un Arabe en jouisse, s’interposant entre la Nature et lui : la présence d’un Arabe sur une plage algérienne est pour lui une provocation inacceptable.

Cette provocation est d’autant plus grave, on peut dire existentielle, que Camus s’est aménagé une position de retrait lui permettant d’ignorer la réalité de l’Histoire en marche, c’est-à-dire la montée de l’indépendantisme et l’impossibilité du statu quo colonial : comme Meursault, il se réfugie dans la Nature immuable, qui efface la société et ses problèmes, avant tout, la présence des Arabes. Meursault tue donc l’Arabe parce qu’il menace son fantasme d’une Algérie française innocente par nature. La même analyse vaut pour les colons israéliens : il faut tuer les Palestiniens parce que leur présence est la négation de leur construction idéologique d’une Palestine vide, Terre Promise aux Juifs par Yahvé, et restée vierge jusqu’à leur arrivée.

Mais La Peste (1947) cache une réalité encore plus sombre. L’idée reçue, affirmée partout, qu’on assimile sans penser à la mettre en doute, c’est que la peste est une métaphore pour le fascisme : une fois les puissances fascistes vaincues, ça ne mange pas de pain, et le bourgeois conservateur peut les condamner en toute tranquillité. Mais l’absence des Arabes est ici aussi criante que dans L’étranger. Or, si Oran était une ville à majorité française, la population arabe s’accroissait rapidement : de 20 % en 1931, elle passera à 40 % en 1954 : il n’est pas difficile d’en déduire que la menace démographique ressentie par les colons s’exprime dans la présence et la prolifération des rats. Quand un journaliste vient l’interroger sur les conditions de vie des Arabes, le Docteur Rieux répond : pourquoi n’étudiez-vous pas plutôt le phénomène de la multiplication des rats ? On ne peut traduire plus clairement l’équivalence entre rats et Arabes et la substitution dans le roman de ceux-ci par ceux-là. Même obsession démographique chez les juifs d’Israel et même déshumanisation des Palestiniens : puisque c’est de la vermine, il est justifié de les exterminer.

La sortie du film L’étranger est donc un signe très inquiétant : il s’agit d’édulcorer l’entreprise coloniale, de dire que de toute façon il est temps de tourner la page (c’est dans cette optique qu’Ozon donne un nom posthume à l’Arabe assassiné), tout en idéalisant le personnage du colon, en donnant ses raisons. La colonisation de l’Algérie, une fois la conquête réalisée, a duré 84 ans ; le royaume chrétien de Jérusalem avait duré 88 ans ; le royaume juif de Jérusalem dure depuis 77 ans : les raisons du colonisateur l’emporteront-elles encore longtemps ?

Rosa Llorens

Tiré de "l'affaire Ben Barka", quand un homme d'état et opposant marocain est embarqué par la police française, remis au général Oufkir, interrogé et liquidé sur le territoire français. La justice française condamnera ce dernier par contumace aux travaux forcés à perpétuité.

Le piège pour l'attirer à Paris fut une fausse émission de télé consacrée au tiers-monde, dont il était l'une des figures principales.

Disparu le 29 octobre 1965, il croyait profiter de l'émission en vue de la Conférence tricontinentale devant se tenir en janvier 1966 à La Havane à propos de laquelle il affirmait dans une conférence de presse, « les deux courants de la révolution mondiale y seront représentés : le courant surgi avec la révolution d'Octobre et celui de la révolution nationale libératrice ».

LE SPECTACLE AU SERVICE DU SPECTACLE

Yves Boisset est mort le 31 mars 2025

https://www.lutte-ouvriere.org/journal/article/mort-dyves-boisset-dira-ras-183169.html

| Canciones para después de una guerra | ||

|---|---|---|

| Ficha técnica | ||

| Dirección | ||

| Producción | La Linterna Mágica S.L. | |

| Guion | Basilio Martín Patino | |

| Música | Manuel Parada | |

| Fotografía | José Luís Alcaine | |

| Protagonistas | ||

| Ver todos los créditos (IMDb) | ||

| Datos y cifras | ||

|---|---|---|

| País | España | |

| Año | 1971 | |

| Género | Documental | |

| Duración | 115' | |

| Idioma(s) | Español | |

| Ficha en IMDb Ficha en FilmAffinity | ||

Canciones para después de una guerra es una película documental del director Basilio Martín Patino, basada en la España de posguerra. Se realizó de forma clandestina en 1971 y no fue estrenada hasta 1976, después de la muerte del dictador Francisco Franco.[1]

La película consiste en una serie de imágenes de archivo, todas ellas previamente aprobadas por la censura, sobre las que se superponen canciones populares de la época con el fin de dar un segundo significado, a menudo satírico, a lo que se muestra en pantalla.[2] El propio Basilio Martín Patino comentaría más adelante:

En la guerra había una época, un entusiasmo, una entrega que era estimulante. En la posguerra hubo resignación, cabreo y la esperanza de que todo aquello cambara. Sin duda, fue más dura la posguerra [...] En las revistas se pueden ver los contrastes de la posguerra. En ellas se aprecia la forma de vestir de la gente, la forma de comportarse y, cuando se pone la lupa encima, se pueden ver los detalles, se descubren las caras terribles, de luto, de miedo, de terror. Lo que más me impresionó fueron las caras, las mujeres de luto, los niños, siempre los niños. Era terrible. Cuando terminé Canciones para después de una guerra me di cuenta de que había llenado la película de niños solitarios. Fue una mezcla de sorpresa, asombro y espanto ante lo que la posguerra significó de sufrimiento, miedo, padecimiento, compasión y solidaridad. Madrid había sido la ciudad libre, la ciudad del antifascismo y seguía conservando el espíritu rebelde que en esa época estaba callado, resignado, pero que afloraba en el momento en que escarbabas..[3]

Además de los himnos de trinchera, entre los temas musicales seleccionados pueden citarse por ejemplo:[4]

Las coplas «Échale guindas al pavo», por Imperio Argentina, «La morena de mi copla» por Estrellita Castro, «La bien pagá» por Miguel de Molina, «Lerele» por Lola Flores, «Francisco Alegre» por Juanita Reina, las canciones «Angelitos negros» por Antonio Machín, «Americanos» por Lolita Sevilla, «Lili Marleen» por Marlene Dietrich, «Raska yu» por Bonet de San Pedro, «Mi vaca lechera» por Juan Manuel Torregrosa, o el tango «Limosna de amor», en la interpretación de García Guirao.[5][6]

5.8/10

5.8/10

Los desafíos (1969) (Claudio Guerín_José Luis Egea_Víctor Erice) DVDRip XviD-Mp3.avi [699.61 Mb]

Los desafíos (1969) (Claudio Guerín_José Luis Egea_Víctor Erice) DVDRip XviD-Mp3.avi [699.61 Mb]

;?w=770&q=90)

Hace un par de semanas acudí a un pase especial de la película El 47, inspirada en la historia de Manuel Vital, vecino del barrio de Torre Baró de Barcelona, migrante extremeño, conductor de autobús, líder vecinal, militante en la clandestinidad del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y del sindicato CC OO. En 1978, Vital decidió demostrar que el autobús podía subir la montaña, sortear las estrechas calles semiasfaltadas y llegar hasta el barrio que él construyó, junto a sus vecinos y vecinas, con sus propias manos. Para ello secuestró la línea 47 y condujo el vehículo hasta arriba de la colina sobre la que se asienta Torre Baró.

Después de visionar la película, asistimos a una pequeña charla, con preguntas y respuestas, con su director, Marcel Barrena, y la actriz Zoe Bonafonte. En el intercambio intervinieron vecinos de Torre Baró, compañeras de partido de Vital, familiares y otras personas. Se puso de manifiesto que, aunque Manolo fuera un líder vecinal indiscutible, representaba una lucha colectiva, muchos de cuyos protagonistas se encontraban en la sala, agradecidos por poder ver reconocida en la pantalla una lucha frecuentemente silenciada en el cine.

Pese a que el director dejó claro, desde el inicio, que la película estaba inspirada en la vida de Vital pero “no era un documental”, algunas personas salieron de la sala con una sensación agridulce. La película era hermosa, conmovedora, un ejercicio de justicia y de memoria de la lucha de la clase obrera. No obstante, había un problema. Una amiga, militante durante muchos años del PSUC y, posteriormente, de su heredero, el PSUC-Viu, lo resumió certeramente: “Estamos ante el borrado del partido”.

Cuando, durante el intercambio, le planteé al director lo paradójico de contar una historia de lucha colectiva, de integración de los migrantes en la sociedad de acogida y de denuncia del fascismo sin mostrar ninguna referencia explícita a la ideología que motivó la acción de Vital, se defendió alegando que la película dejaba claro de qué lado estaba el protagonista, que no hacía falta que verbalizara la palabra “comunista” para que se entendiera su militancia. Creo que el director no entendió que algunas personas no esperábamos que el soberbio Eduard Fernández, encarnando a Vital, mirara a cámara y dijera que es comunista guiñando el ojo, cantara la Internacional o levantara el puño. Simplemente queríamos apuntar que difícilmente alguien que no conozca su figura o no esté familiarizado con la lucha vecinal barcelonesa durante el final del franquismo y la Transición puede deducir que estamos viendo en la pantalla la acción de un comunista.

El problema no es que Barrena no muestre a un comunista, es que ni siquiera muestra a un militante y, con eso, su enfoque colectivo de la lucha no es tal, por mucho que añada a los vecinos de Torre Baró al final del secuestro del bus. El enfoque de la película presenta una acción individual aislada de una práctica política y de su organización. Pero también hace una elipsis del mismo contexto de lucha política en que se dan los hechos narrados. Puede que El 47 sea cine social pero, desde luego, no es cine militante.

Por supuesto, está dentro de la libertad artística de cada autor elegir qué quiere mostrar con su obra. Estas reflexiones tampoco invalidan la importancia de una película protagonizada por un trabajador migrante de un barrio periférico, algo poco habitual. Pero es evidente que, para quienes provienen de esa tradición política y conocen cómo ha sido la lucha en esos barrios, la historia tiene vacíos considerables.

El borrado del partido que se hace en El 47 no es preocupante porque se ignoren u oculten unas siglas determinadas, sino por lo que tiene de invisibilización de la lucha colectiva y la organización política necesaria que está detrás de ella. Un borrado que afecta al sindicato y a la misma organización vecinal, inseparable en aquellos años de la organización política. Las coordenadas ideológicas que explican la acción directa de Vital, comunistas, que sirvieron para luchar contra la dictadura ayer y contra el fascismo hoy, están ausentes, no sabemos si de manera consciente o inconsciente por parte del director. La película ignora esta realidad.

Opta, además, por presentar la dictadura a través de referencias a un franquismo etéreo, que sólo asoma en la figura del policía o del monolito en el barrio, pero con un contexto político claramente difuminado. El antifranquismo es, también, abstracto y simbólico, emblematizado en una canción, pero sin contenido ideológico ni praxis política distinguible. La militancia de Vital tampoco existe, es más, se presenta como un personaje errático en su actuación, sin claridad ideológica, que se conecta con un antifranquismo sin etiqueta, y que actúa movido por un interés conectado con lo inmediato, más familiar que social. Algo muy distante del impulso que lleva a una persona a militar, desde su juventud y hasta el fin de sus días, en un partido comunista.

Esta elusión es tanto más grave cuanto, precisamente, la militancia comunista de Vital es esencial para entender su decisión de secuestrar el autobús, que no fue aislada, sino que se repitió en otros barrios de Barcelona, también protagonizada por otras militantes comunistas. Por tanto, su decisión no puede entenderse sin acercarse a su compromiso, el de un comunista en el sentido íntegro de la palabra. Uno de tantos héroes anónimos de la clase obrera que, en tiempos de dictadura y precariedad, decidieron arriesgar su integridad personal y económica incorporándose a organizaciones clandestinas, como eran el PSUC o CC OO, con el objetivo de mejorar sus condiciones materiales de vida y las de todas. Luchar, en definitiva, por el socialismo como realización de sus ideales y hacerlo desde lo concreto.

Los comunistas como Vital combatían en muchos frentes, de manera incansable: luchaban por el barrio desde las asociaciones de vecinos, daban la batalla en el centro de trabajo integrados en el sindicato y aspiraban a la transformación social colectiva organizados en el partido. Un ejemplo de lucha que no se ve en ningún momento en la pantalla.

La película, en definitiva, deja pasar la oportunidad de rendir homenaje a todas esas generaciones de militantes que se están extinguiendo sin que haya un relevo que las sustituya. Más allá del borrado de unas siglas que implica ocultar una tradición de lucha que merecería estar en lugar destacado, hay otra parte más dramática desde una perspectiva política conectada con el presente. Ésta es no hacer pedagogía a las actuales generaciones de que el fascismo que representaba la dictadura franquista sólo pudo caer por la acción colectiva organizada desde unas premisas ideológicas antitéticas a sus principios y valores. Fueron los comunistas, socialistas y anarquistas, antes que demócratas en abstracto, quienes combatieron ayer, y se siguen enfrentando ahora al fascismo y la extrema derecha. Ésta hubiera sido la mejor manera de honrar la heroica lucha del pasado y dar claves para la necesaria lucha del presente.

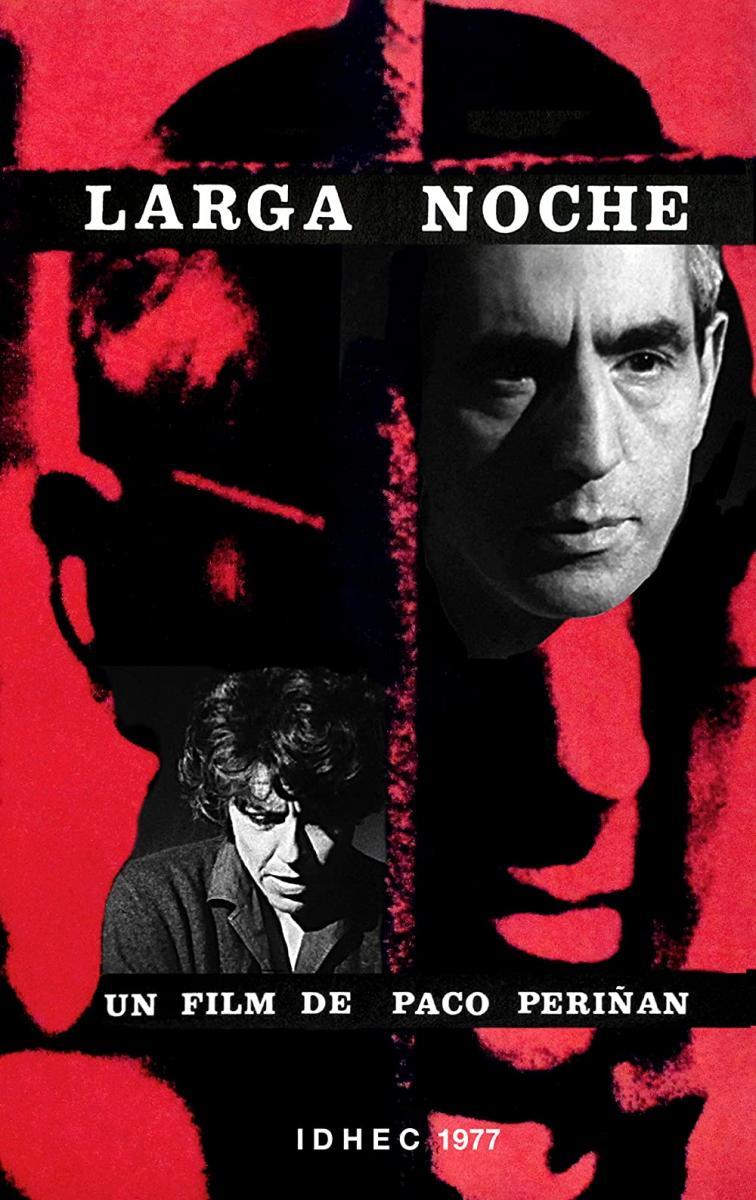

Mediometraje que relata la última noche de un anarquista español exiliado en París,

antes de regresar a su país, tras largos años en Francia

El filme, que recrea la desobediencia civil liderada por un conductor de autobús y es la única película en catalán que ha alcanzado el número uno de taquilla en más de quince años, esconde la importancia del PSUC en la lucha vecinal

Acostumbrados a las

comedias de cuarta y a las agotadoras franquicias de superhéroes, no

dejan de sorprender los milagros, porque lo que ha sucedido con El 47

es un pequeño milagro: una película que habla de una lucha vecinal, y

obrera, para lograr una línea de autobús que pare en su barrio ha sido

un éxito que ningún de sus artífices esperaba.

La película, dirigida por Marcel Barrena, se ha mantenido entre las más

vistas durante semanas y es el único filme en catalán que ha alcanzado

el número uno de taquilla en más de quince años el segundo mejor

estreno de una película en catalán en la última década.

Este éxito de El 47, que no se ha doblado al castellano, ha

demostrado tres cosas. La primera es que el cine en catalán gusta a

espectadores catalanes y de cualquier lugar. Otra película del cine

catalán, Casa en llamas, también ha entrado con éxito en el top 10 de taquilla y va camino de superar el éxito de Pa negre y convertirse en la película en versión original catalana más taquillera de los últimos 25 años.

La segunda es que sigue habiendo espectadores para las historias de

gente buena y causas dignas. Y que en las salas hay cabida para otros

espectadores además de los que van a ver los bodrios familiares de

Santiago Segura o los adictos a las sagas comiqueras o galácticas. Hay

muchísimos espectadores de 40 a 80 años que buscan un cine adulto, con

buenas historias y buenos personajes.

Y la tercera, y aunque esto a muchos ejecutivos de cadenas les incomode, es que se puede hacer cine político y tener éxito en taquilla, que en esta ocasión se ha comportado de manera parecida a la del éxito de El maestro que prometió el mar y que ya comentamos en Diario Red. La película de Patricia Font, que recaudó 1,7 millones de euros y atrajo a casi 300.000 espectadores, también contaba con un claro contenido político, estaba basada en un caso real y tenía un protagonista de gran personalidad y abiertamente izquierdista.

Manolo se estableció en la zona chabolista de Torre Baró huyendo de un pasado aterrador: su padre fue apresado por falangistas, lo asesinaron y arrojaron su cadáver a una fosa común

Quizás este tipo de películas animen a futuros cineastas a hacer un cine que huya de la fórmula facilona y apueste por algo tan cinematográfico como la desobediencia, que es el tema principal de El 47. Hay mucho cine en la ocupación masiva de viviendas vacías, en los encarcelados injustamente (por criticar al emérito o boicotear un mitin fascista, por ejemplo) o en la lucha contra los desahucios, como demostró Juan Diego Botto con En los márgenes, una película que fue machacada por la crítica pero que dentro de unas décadas recordará lo que sucedía en este país en 2022 igual que un buen filme de José Antonio Nieves Conde o Ladislao Vajda lo que sucedía en la feroz España de los 50.

Pero centrémonos en El 47, dirigida por Marcel Barrena, responsable de películas como 100 metros o Mediterráneo y que firma también el guion junto a Alberto Marini. El origen del texto es curioso: encontró por casualidad la historia del conductor de autobús Manolo Vital en un blog sobre transporte metropolitano. Natural de Valencia de Alcántara, Cáceres, Manolo se estableció en la zona chabolista de Torre Baró huyendo de un pasado aterrador: su padre fue apresado por falangistas, lo asesinaron y arrojaron su cadáver a una fosa común (mismo destino que el protagonista de El maestro que prometió el mar).

“Expulsado”, como repite Manolo en la película, de su Extremadura natal, acabó en Torre Baró en busca de pan, trabajo, dignidad y futuro, igual que miles de los llamados “charnegos”. O lo que es lo mismo: catalanes de adopción a los que durante décadas se les consideró como ciudadanos de segunda clase. En Euskadi se les llamaba, de forma igual de despectiva y racista, maketos. Manolo fue solo uno de los cientos de miles (en concreto 800.000, nada menos) que abandonaron Extremadura durante dos décadas.

El 47 empieza con la creación de las ínfimas casas que no se podían considerar chabolas, con Manolo y sus gentes construyendo hogares con sus propias manos y siempre pendientes de un vacío legal: la ley estipulaba que no se podía derruir una construcción que tuviera el techo puesto. Por eso techaban rápidamente los chamizos, antes de que llegasen los cuerpos represivos fascistas para demolerlos.

Con astucia y coraje, Manolo y sus amigos y vecinos levantaron el barrio (incluida la luz y el agua), pero pasados los años llegó la gran brecha generacional: la conciencia de clase dio paso la vergüenza de clase. Los hijos se avergonzaban de sus padres, de sus casas, de su pobreza. Esta brecha queda muy marcada en el guion de El 47 con el personaje de Joana, la hija, que primero duda de la lucha de su padre, pero finalmente lo admira y cierra la película de forma preciosa. Nada menos que con Gallo Rojo, Gallo Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio: “El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto”.

La acción que recrea la película fue organizada con los vecinos del barrio, acordada en el PSUC

Manolo, eso sí, es la columna vertebral y razón de toda la película. Y Eduard Fernández ha nacido para el personaje, un currante y superviviente bueno y terco que no soporta la vergüenza que provoca la pobreza y menos que las nuevas generaciones no valoren la lucha de la suya. La caracterización de Fernández (con su pipa, su mostacho y su camisa abierta) es otro peldaño en una carrera en la que brillan sus grandes trabajos en Los lobos de Washington, Smoking Room, El método o El hombre de las mil caras.

Por desgracia, quizás esa rabia que tan bien administra siempre

Fernández (“Voy a reventar todo, la voy a liar”) no haya sido del todo

aprovechada en El 47. La película de Barrena, financiada por el

Institut Català de les Empreses Culturals, RTVE y Movistar Plus+,

cuenta con un discurso combativo solo a medias y omite verdades

ideológicas. Me explico: el secuestro del 47 no fue un arrebato de un

hombre harto de funcionarios. Vital contó con la connivencia de CCOO y

el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, comunistas). El PSUC

tenía más de mil afiliados en Nou Barris y gran presencia en cada una de

las asociaciones de vecinos. Además, Manuel tenía un hijo (en el filme

una hija) que, como él, militaba en el PSUC y CCOO.

Y como guinda, un joven y cándido Pasqual Maragall al que El 47

le dan más protagonismo del que tuvo. Además, la acción que recrea la

película fue organizada con los vecinos del barrio, acordada en el PSUC y

el 47 no fue el único autobús secuestrado.

Como se preguntó Ricard Aje en su reseña en Mundo Obrero, “¿Por qué hay

que ocultar la organización política, sindical y popular en las que

militaba Vital y que jugó un papel trascendental en las luchas sociales y

contra el franquismo? (…) ¿Había que convertir una lucha social en un

producto comercial? ¿Acaso se puede entender la Catalunya actual, los

servicios e instalaciones públicas de los barrios obreros o las

condiciones de trabajo en las empresas sin el trabajo y el papel del

PSUC, CC.OO. y las asociaciones vecinales? Despreciar u ocultar el papel

de la militancia y del PSUC en la historia de Catalunya y dejarlo como

si fueran acciones espontáneas e individuales es injusto y le hace flaco

favor a la memoria histórica”.

Hay proyecciones de El 47 que han acabado con aplausos en la

sala, algo muy poco común. El tramo final, el del secuestro del 47 con

sus pasajeros dentro, muy eficaz, vale por toda la película. Y cuando

acaba, se apodera de ti una reflexión inevitable: si la película hubiese

sido más corta (dura casi dos horas), estaríamos ante una obra mucho

más escueta y contundente. También ante una obra mucho más honesta si

hubiesen dado el verdadero protagonismo que tuvo en PSUC.