SOURCE: https://fr.gw2ru.com/histoire/204163-epouse-fernand-leger

Objectif : Paris

Adolescente, après avoir lu dans un journal un article sur Paris, « où vivent tous les artistes », elle s'enfuit de chez elle pour s'y rendre en train. Reconnue à la gare suivante, elle est ramenée chez elle.

Avec le début de la Première Guerre mondiale, la famille a souvent déménagé et la fille reçoit les bases d’une éducation artistique dans un atelier provincial. À l'âge de 15 ans, elle s'enfuit à nouveau, cette fois à Smolensk, où des « ateliers d'art de l'État libres » voient le jour. Cette autodidacte talentueuse y est immédiatement admise. Pendant de longues années, elle a vécu « de pain et d’eau ». Ainsi, à Smolensk, avant qu’elle soit hébergée par des professeurs d'atelier, elle passait la nuit dans un vieux wagon sur les voies de garage de la gare. Les premières expérimentations artistiques de Nadia se situent dans le domaine de l'abstraction pure. Après avoir rencontré Kazimir Malevitch, elle passe au suprématisme.

Devenue artiste d'avant-garde, elle déménage en Europe, d’abord en Pologne ; mais le but final est toujours le même - Paris ! Nadia se souvient des racines polonaises de son père, change de religion (devient catholique) et, en tant que réfugiée, se retrouve en 1921 à Varsovie. Son objectif est l'Académie des Arts, où elle entre par concours. Les conditions de vie sont difficiles: d'abord un refuge, puis elle décroche un emploi de bonne avec logement. Ensuite, lorsqu'elle est admise pour étudier, elle gagne de l'argent comme modiste dans une chapellerie. Cette femme s'est toujours distinguée non seulement par son courage et son audace, mais aussi par ses capacités de travail phénoménales. Elle a rappelé que dans sa jeunesse, elle pouvait facilement dormir pas plus d'une heure par nuit, mais qu’elle n’était pas fatiguée pendant la journée.

Le rêve prend vie

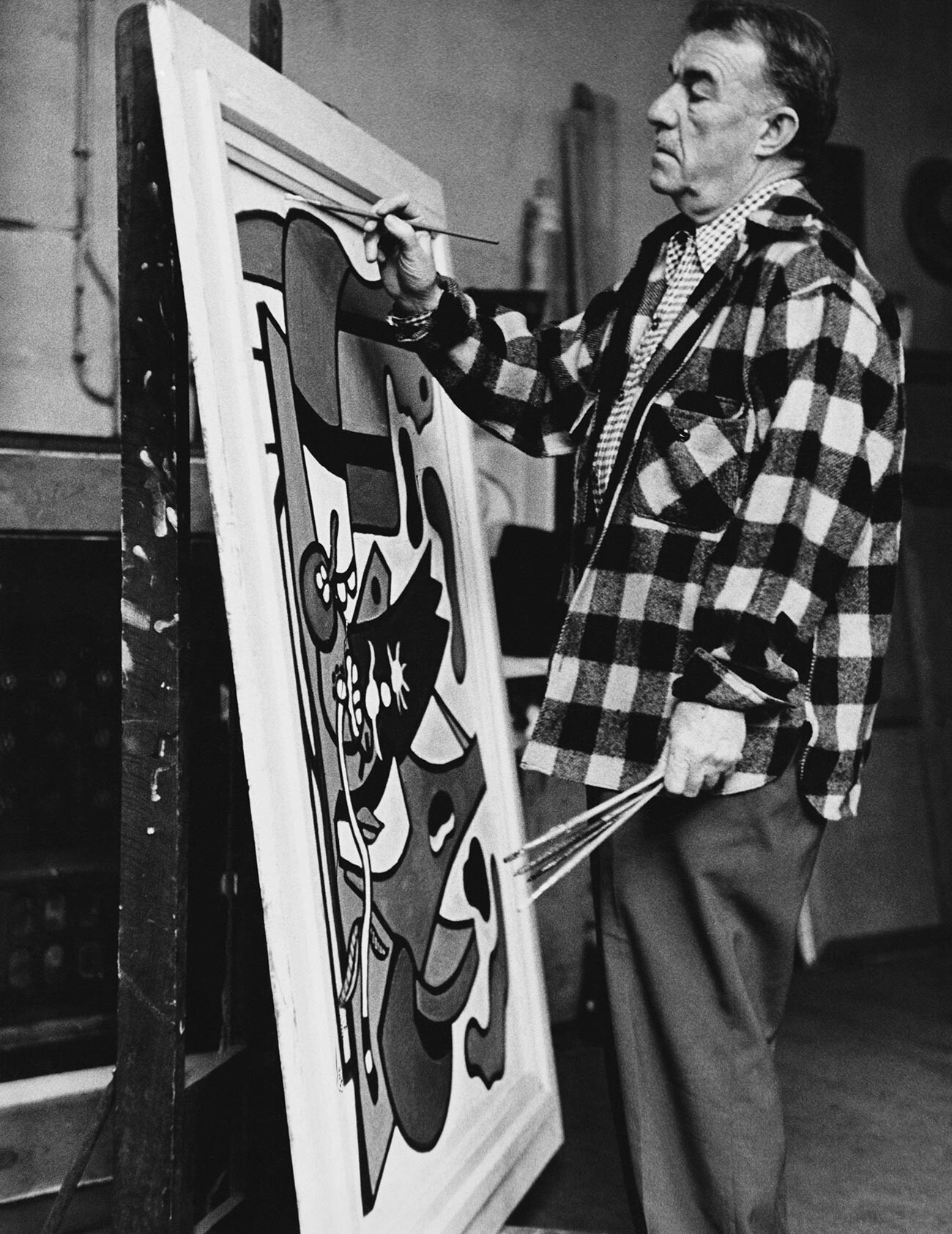

Sa vie prend une nouvelle tournure avec son mariage et son déménagement à Paris. Son premier mari, Stanislav Grabovski, étudiait également à l'Académie. Il était issu d'une famille aisée, et à Paris les jeunes ne vivaient pas dans la misère. En 1924, le couple entre dans une académie d'art privée fondée par l'idole de Nadia, le moderniste Fernand Léger. Par la suite, elle a rappelé qu'elle avait lu pour la première fois des articles à son sujet dans un journal au cours de ses années cruciales de formation, lorsque le suprématisme ne lui convenait plus, mais qu'elle ne parvenait pas à trouver une nouvelle voie. L'esthétique de Léger et les principes de retour à la forme qu'il prêchait ont été pour elle une révélation, une nouvelle base.

À Paris, Nadia a non seulement étudié, mais a immédiatement commencé à se faire des connaissances dans les milieux de l'art et à vendre ses œuvres, gagnant rapidement d’importantes sommes grâce à cela. Son mari n'a pas eu autant de succès, et des désaccords ont commencé à émerger sur cette base. Le couple a divorcé. Nadia est restée avec sa petite fille à sa charge, et a recommencé à faire des petits travaux : elle est embauchée comme servante dans une pension où elle occupait auparavant les meilleures chambres. Mais malgré les difficultés de la vie, elle a continué à étudier dur. Et elle a même trouvé le temps de publier un magazine sur l'art contemporain sur ses modestes deniers.

En 1939, à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Fernand Léger propose à la talentueuse étudiante le poste de son assistante, mais la guerre retarde ce projet. Léger, membre du Parti communiste français et figurant sur les « listes noires » nazies, émigre aux États-Unis et revient en 1945, tandis que Nadia reste à Paris. Sous l'influence de Léger, elle rejoint également le Parti communiste, et avec le déclenchement de la guerre, elle entre dans la clandestinité et travaille pour la Résistance. Elle a raconté qu'elle avait même un petit pistolet. Toutefois, elle était principalement engagée dans la création et la publication de tracts de propagande.

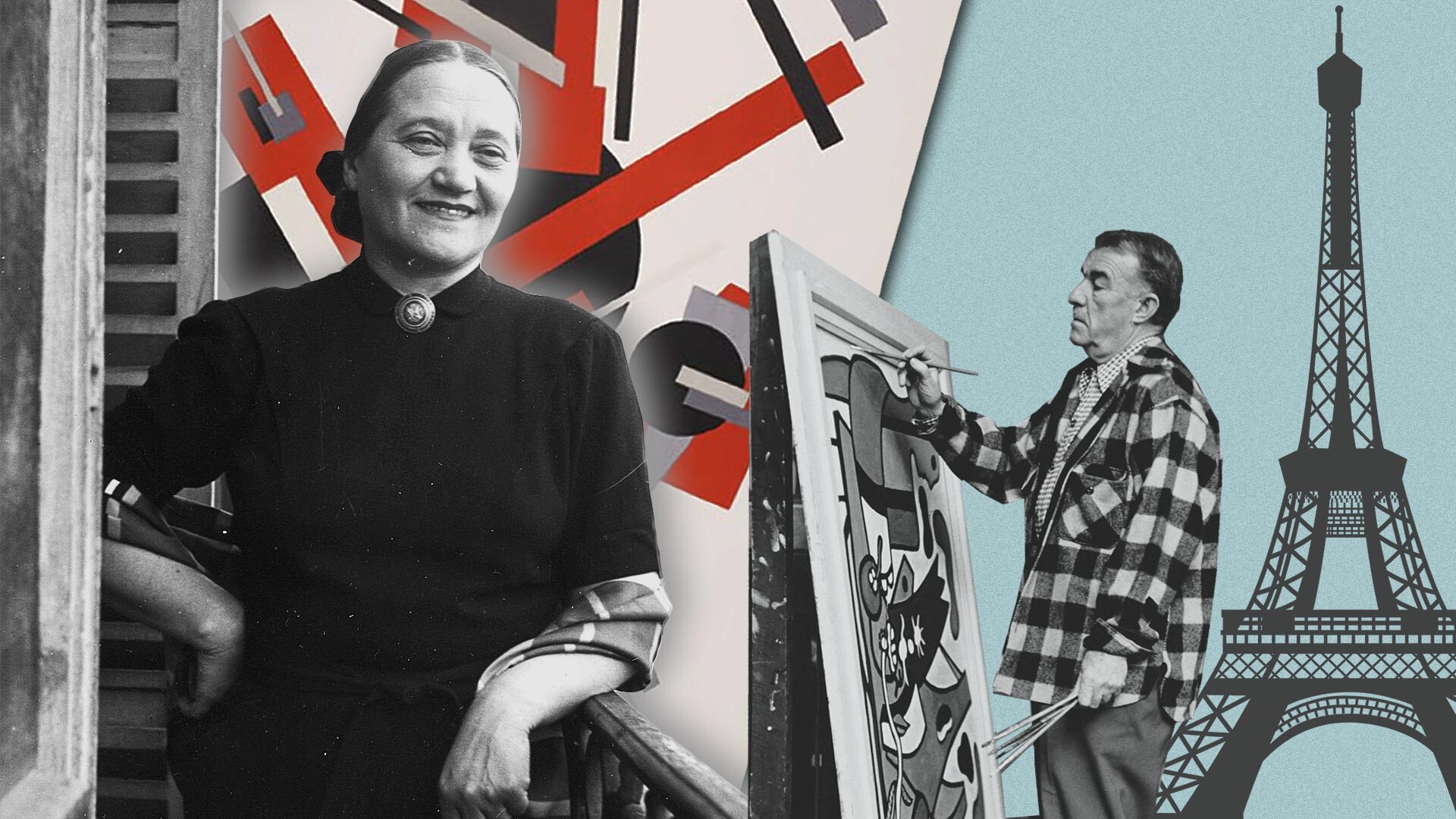

Après le retour de Léger, Nadia a retrouvé son poste d’assistante. Elle a également continué à créer par elle-même. Son genre de prédilection était le portrait, esthétiquement proche de l'expressionnisme d'après-guerre dans l'esprit de David Siqueiros. En 1951, l'épouse de Léger, avec qui il a vécu pendant plus de trente ans, décède. Et un an plus tard, l'artiste demande la main de son assistante de longue date, sur laquelle il comptait pour tout. Il avait déjà 70 ans, Nadia en avait moins de 50. Les dernières années de la vie de Léger se sont passées aux côtés de Nadia, qui s’appelait désormais Khodassevitch-Léger.

Le grand artiste est décédé en 1955, le mariage n'a duré que trois ans, mais Fernand a déclaré qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Léger a laissé à sa femme un héritage considérable. Nadia a oublié le mot « pauvreté » pour toujours. Outre d’importantes sommes et plusieurs maisons, son legs principal est le patrimoine artistique colossal de Fernand Léger, que Nadia décide de mettre dans un musée - dans le sud de la France dans la ville de Biot, où, peu avant la mort de Fernand, le couple avait acheté une maison de campagne.

Nadia consacre le reste de sa vie à populariser l'œuvre de Léger, y compris en URSS, où l'artiste aux idées de gauche a été bien accueilli.

Retour en URSS

Immédiatement après la guerre, Nadia rejoint l'organisation Union des patriotes soviétiques, qui réunit les émigrés russes en France. En 1945, sous les auspices de l'Union, elle lance une importante exposition caritative et une vente aux enchères d'artistes contemporains (Léger, Braque et Picasso) afin de récolter des fonds pour les anciens prisonniers de guerre soviétiques. Après la mort de son mari, grâce à ses connaissances au sein du Parti communiste français, elle noue des liens avec leurs « collègues » russes, notamment avec la ministre soviétique de la Culture Ekaterina Fourtseva. Grâce à cela, en 1959, elle se rend pour la première fois en Union soviétique et commence à soutenir activement les échanges culturels entre l'URSS et la France. Les années de dégel lui sont bénéfiques : l'initiative de la communiste française est vue d'un bon œil.

De gauche à droite : Nadia Léger, Ekaterina Fourtseva et Maïa Plissetskaïa, 1968

De gauche à droite : Nadia Léger, Ekaterina Fourtseva et Maïa Plissetskaïa, 1968

En 1963, elle organise la première exposition monographique de Léger en Russie, présente à plusieurs reprises son travail dans des expositions de collections et fait également don d’œuvres de son mari à des musées soviétiques. Elle promeut les écrivains et réalisateurs russes en Occident (notamment Konstantin Simonov, dont elle était une amie proche). En 1972, Khodassevitch-Léger a reçu l'Ordre de la bannière rouge du travail « pour sa grande contribution au développement de la coopération franco-soviétique ».

Nadia Léger. Broche "Lune". 1970, Musées du Kremlin de Moscou.

Il existe aujourd'hui de nombreuses œuvres de Nadia Léger elle-même au Musée national d'art de Biélorussie, où elle les a offertes en 1967 en hommage à ses racines. De plus, les musées du Kremlin contiennent une collection de ses bijoux en or, platine et diamants - elle les a offerts au gouvernement soviétique en 1976. Et quiconque peut voir les mosaïques de Nadia à Doubna, près de Moscou : elles décorent les allées de deux maisons de la culture locales. L'artiste a en outre réalisé une série de portraits en mosaïque de personnalités russes de la culture et de la science en cadeau à la Cité scientifique soviétique.